オルガノイドとは

生物は驚くほど複雑で精巧な現象の組み合わせにより存在しています。さまざまな発見、新しい技術の登場はその複雑で精巧なメカニズムに少しずつ光を当てています。DNAの構造が明らかになったことにより、生物の遺伝やタンパク質についての理解が進みました。また、細胞の培養技術の発展により、細胞レベルでの生命現象についても研究が進められています。

そして、さらなる一歩として、単一の細胞ではなく、細胞が集団となり機能する組織や臓器レベルで、生命現象の詳細な研究が行われています。それを可能にするのがオルガノイドです。

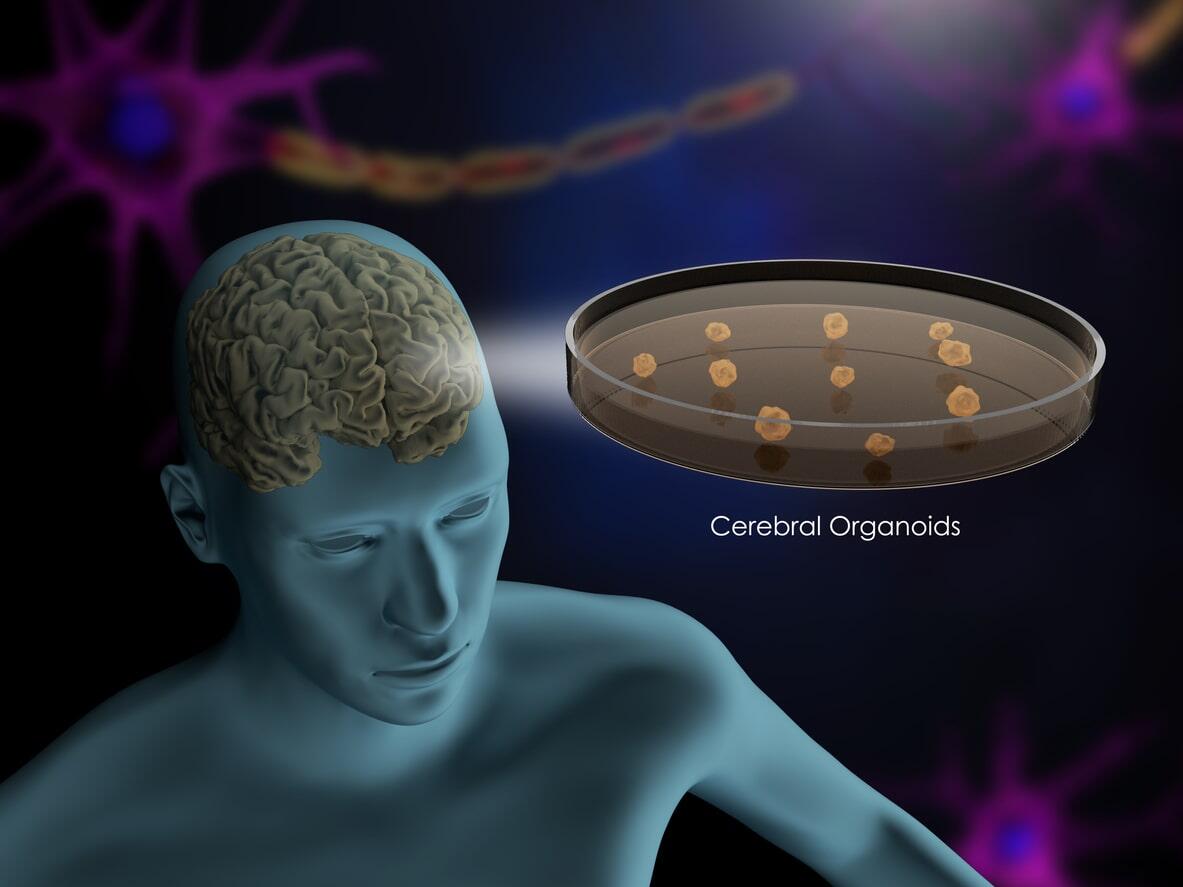

オルガノイドとは、試験管内(in vitro)で生物の組織や臓器の機能を模倣する3次元の細胞構造のことで、ミニ臓器とも呼ばれます。さまざまな細胞に分化する能力を持つ幹細胞を培養した溶液中に特定の増殖因子を導入することで、幹細胞はその自己組織化能力によりオルガノイドとなります。

このようなオルガノイドは複数の細胞種を含む構造を生体外で再現できるという点で、これまでの研究とは一線を画すものとなりました。単一の細胞を培養して研究するだけでは得られなかった、新たな知識を得ることが可能になったのです。

オルガノイド培養に至る歴史とその後の発展

オルガノイドを培養する系が確立するまでには、さまざまな組織・細胞培養技術の積み重ねがありました。組織・細胞培養の基礎的技術のほとんどは1900年代に確立されています。

<組織・細胞培養の歴史〜オルガノイド培養に至るまで>

1902年、ハーバーランド(Haberlandt)は、生命の最小単位は個々の細胞であると考え、植物の組織培養を試みました。このとき成功には至りませんでしたが、彼の実験は最初の植物細胞組織培養の試みとされています。それから5年後の1907年、ハリソン(Harrison)が体外に取り出したカエルの胚組織片から神経繊維の伸長を観察することに成功しました。これが最初の動物組織の培養です。さらに、1916年にはルース(Rous)とジョーンズ(Jones)が動物組織をタンパク質分解酵素の一種であるトリプシンで処理することで細胞を1個ずつバラバラにして培養し増殖させることに成功します。

そこからしばらく時間が経ち、半永久的に試験管内で培養が可能な細胞株が樹立されるようになります。1943年にはマウスの腫瘍細胞からマウス由来L細胞株が、1952年にはヒトの子宮頸がん細胞からヒト由来HeLa細胞株が樹立されました。これらの細胞株は現在に至るまで継続的に培養が続けられ研究に用いられています。

さらに、1950年代には、細胞を平面的に安定して培養(二次元培養)できる培地が開発され、細胞を立体的に培養(三次元培養)する技術は1967年以降に開発が進みました。これらの技術によって1981年にベル(Bell)らは真皮様組織と表皮角化細胞を重ねて人工皮膚の作製に成功しています。

そして、1980年以降にはマウスES細胞の樹立(1981年)、ヒトES細胞の樹立(1998年)、マウスiPS細胞の樹立(2006年)、ヒトiPS細胞の樹立(2007年)とさまざまな組織の細胞に分化可能な幹細胞の培養が可能になっていきます。

<オルガノイド培養の黎明期と発展>

組織・細胞培養の発展とともにさまざまな生命現象に光が当てられるようになってきました。しかし、これらの研究は単一の細胞種を対象として行われたものでした。また、試験管内で培養可能で半永久的に培養可能で扱いやすいヒトやマウスの株化細胞は、多くががん由来であるために、通常の細胞とは異なる性質を持つことが多いという特徴がありました。そのため株化細胞を用いた研究は正常な細胞機能を研究しているとはいい難い面もありました。

そんな中、ブレークスルーとなる新技術として登場したのが幹細胞を元にしたオルガノイド培養です。

2007年、オランダのユトレヒトにあるヒューブレヒト研究所の幹細胞研究者であるハンス・クレヴァース(Hans Clevers)らはマウスの腸の幹細胞を発見します。クレヴァースと当時彼の研究室にいた佐藤俊朗はこの腸幹細胞を平面的に培養するのではなく、細胞外マトリックス(細胞を取り巻く分子の網目構造)に似た柔らかいゼリー状のマトリゲルの中に埋没して三次元的に増殖させました。その数カ月後、腸幹細胞は単純に三次元的に増殖しているのではなく、複数の細胞種に分化した上で、中に空洞を持つ球状の構造体になっていました。その細胞塊には腸の絨毛に似た構造や、絨毛の間にある陰窩と呼ばれる深い窪みに似た構造も見られたのです。これが、世界で初めて生体外でマウスの腸管の構造を模した、腸管オルガノイドが誕生した瞬間でした。2009年に発表されたこの成果はオルガノイドの研究発展のきっかけとなります。

2013年には、メリッサ・リトル(Melissa Little)らによってヒトES細胞から妊娠3ヶ月目の胎児の腎臓に似たオルガノイドが作られます。同年には、武部貴則らによってヒトiPS細胞から6週目のヒト胎児の肝臓に似た肝芽細胞が作られました。さらに、同年にユルゲン・ノブリヒ(Jürgen Knoblich)によりiPS細胞からヒトの9週目の胎児の脳に類似する脳オルガノイドの研究が発表されます。脳オルガノイドは学術誌Scienceが2013年の10大ニュースに選んだことにより、世間から注目を集めることとなりました。

これまでに世界各国の研究者により、上述の腸、腎臓、肝臓、脳のほかにも、目、膵臓、前立腺、肺、胃、乳腺などの組織を模倣するオルガノイドが作られています。さらに2019年には武部貴則らがヒトiPS細胞から、単一の臓器ではなく、肝臓、胆管、膵臓が連なった状態のミニ多臓器の作製に世界に先駆けて成功しました。

オルガノイド研究により可能になること

複数種類の細胞を持ち、組織や臓器の機能を生体外で模倣しているオルガノイドの培養系確立は、私たちに新しい発見をもたらしています。オルガノイドを使って研究が進められている分野は生物学、医学、薬学など生物を扱う多分野に渡ります。ここでは、オルガノイド研究により可能になるとされていることの一例を紹介します。

臓器内に低割合で存在している細胞機能の解析:

臓器や組織に存在する細胞を生体外で培養・再構築できることが、オルガノイド培養の特徴です。各臓器・組織において幹細胞から分化する細胞をオルガノイド内に作らせ機能解析することが可能になります。例えば消化管における解析では、通常消化管内には1%以下の低頻度でしか存在せず解析が難しい細胞の存在比を高めたオルガノイドを作成し、その機能解析を行うことなどが計画されています。

がんなどの疾患のメカニズムと治療法についての研究:

2015年に正常な大腸上皮のオルガノイドに対して、5種類の遺伝子変異を導入することで腫瘍が形成されることが確認され、大腸がんのモデルとなるオルガノイドが作成されました。また、がん患者の腫瘍細胞から病変部の性質を持つオルガノイドを作ることも行われています。このようなオルガノイドを使うことで、がんのメカニズム解析と治療法についての研究が進むと期待されています。また、がん患者から提供を受けた細胞由来のオルガノイドで治療効果の試験を行うことも可能です。これにより個人に適した治療戦略を立てることができると考えられています。

遺伝子導入による新しいモデル組織・細胞の開発:

上述の大腸がんモデルのオルガノイドのように、オルガノイドに対して遺伝子を導入することができます。マウスの個体を使った実験では実現が難しかった複数の遺伝子変異を導入することもでき、これまで解析が困難だった病気を再現できるオルガノイドの開発が期待されています。

臓器チップの開発と利用:

実験に使いやすいチップ上でオルガノイドを培養する臓器チップの開発が進められています。脳、肝臓、腸などさまざまな臓器チップが開発されているほか、複数の臓器のオルガノイドを1つのチップに搭載した多臓器チップの開発も行われています。このような臓器チップは主に薬剤の効果や安全性の評価に使われています(創薬研究では、複数の候補物質を、細胞に投与し反応を観察、有望なものに絞り込んでいくスクリーニングという工程があります。単一細胞での実験よりも、オルガノイドというより複雑なモデルを用いることで分かることも多くあります)。

再生医療への応用:

オルガノイドを用いた再生医療も試みられています。2023年の時点でオルガノイドを元にして臓器全体をつくり出し、それを移植することは行われていませんが、臓器の一部の構造を作り出し移植に利用する試みは行われています。

オルガノイド培養技術の課題

ここまで紹介してきた通り、オルガノイド培養技術は生命科学の基礎及び応用研究に新たな可能性をもたらしています。一方で、2023年時点ではまだ課題も存在しています。

培養試薬の安定性:

オルガノイドの培養には、細胞由来成分や動物血清を含む試薬が必要です。生物由来の材料を使うため、安全面や試薬の製造ロットによる活性の違いが問題を生む場合があります。また、試薬によってはマウス由来成分や腫瘍由来成分の混入が避けられません。これは、ヒトへの臨床応用を行う場合の課題となります。

高コストなヒトオルガノイド:

ヒトオルガノイドの作製にはマウスなどのげっ歯類のオルガノイド作製と比べて必要な増殖因子や生理活性物質が多く高コストとなります。そのためマウス由来のオルガノイドを用いた研究が多く行われていますが、異なる動物種の研究成果をヒトに直接応用することはできません。

オルガノイドの構造に合った研究手法の開発:

オルガノイド培養では生物の臓器を模した細胞塊が作られます。生物の臓器・組織と同様に分化・増殖が作り出される構造は目的の実験を実施するために工夫が必要になる場合があります。例えば消化管のオルガノイドを作成した場合、中に空洞ができる球状の構造となり、消化管の内側の細胞は空洞の内側に配置されます。そのため、消化に関する研究を行うには、オルガノイドの内側に試薬を注入したり、内側の細胞を露出させたりする必要があります。

倫理面の検討:

オルガノイド技術の発展により、前述したように脳オルガノイドの研究も進んでいます。脳オルガノイドによる研究は神経発生過程を解明する基礎研究や、神経関連疾患に対する研究や創薬などにも期待されています。一方で、倫理面の問題も論じられています。例えば、現在特に焦点となっている問題は、「はたして脳オルガノイドは意識を持つのか?」という点です。意識の有無をどう判断すればいいのか?意識を持つ場合どのように扱えばいいのか?脳オルガノイド研究に関する倫理的な検討は日本を含む各国で進められています。

オルガノイド研究の最近の事例

1900年初頭に始まった組織・細胞培養は、2000年代に入り、臓器や組織の機能を模倣したオルガノイド培養にまで発展しました。ミニ臓器とも呼ばれるオルガノイドを用いた研究は今後も多くの発見を私たちにもたらしてくれるでしょう。最後にオルガノイド研究の最近の事例を紹介します。

2022年には東京医科歯科大学の研究チームが世界に先駆けて潰瘍性大腸炎の治療を目指した自家腸上皮オルガノイドを患者に移植しました。この事例がオルガノイドを移植治療に用いた世界初の実施例とされています。

また、2020年に世界中でパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスが私たちの体に与える影響を調べる研究にも気管支、肺、腎臓、腸などのオルガノイドが使われています。

日本国内では、オルガノイドプロジェクトを推進する理化学研究所⽣命機能科学研究センター(BDR)や京都大学iPS細胞研究所(CiRA)のほかにも、多数の大学や研究機関がオルガノイド研究に取り組んでいます。

さらには、ヒトiPS細胞から神経組織のオルガノイドを作る技術をコアテクノロジーとする株式会社Jiksak Bioengineering、同じくヒトiPS細胞から腎臓オルガノイド作製の技術を持つリジェネフロ株式会社、そしてオルガノイド技術の培養肉生産への応用を目指す株式会社オルガノイドファームなどベンチャー企業も設立されています。

オルガノイド培養技術は、生物学の知見を広げる技術です。今後の展開にも目が離せません。

記事執筆:吉田拓実(東京大学大学院 農学生命科学研究科 博士課程修了 博士(農学)/ 再考編集室 編集記者 / さいこうファーム 農場長)

(上記すべて参照:2023-9-8)