分子間力とは

分子間力とは、読んで字のごとく「分子と分子の間にはたらく(静電気のような)力」のことです。すなわち、分子と分子が引き合う力や、反発しあう力を指します。この分子間力をうまく活用することで、分子ひとつでは発揮できないような性質を実現することができます。

本稿では、分子間力の定義や種類について説明するとともに、分子間力に基づく分野である「超分子(化学)」について、1987年ノーベル化学賞受賞者であるレーン氏の功績と併せて解説します。

分子同士を自然に引き合わせる力

分子間力は、非共有結合性相互作用と呼ばれることもあり、「共有結合ではない力」という意味で扱われています。共有結合とは、原子同士が電子を共有することで強固なつながりをつくる(分子を形成する)結合のことを指しています。分子間力は、共有結合に比べると弱い力ですが、分子同士のつながりをつかさどる重要な相互作用で、物質の性質や機能を定める重要な役割を担っています。ここでは、代表的なものとして4つの分子間力を紹介します。

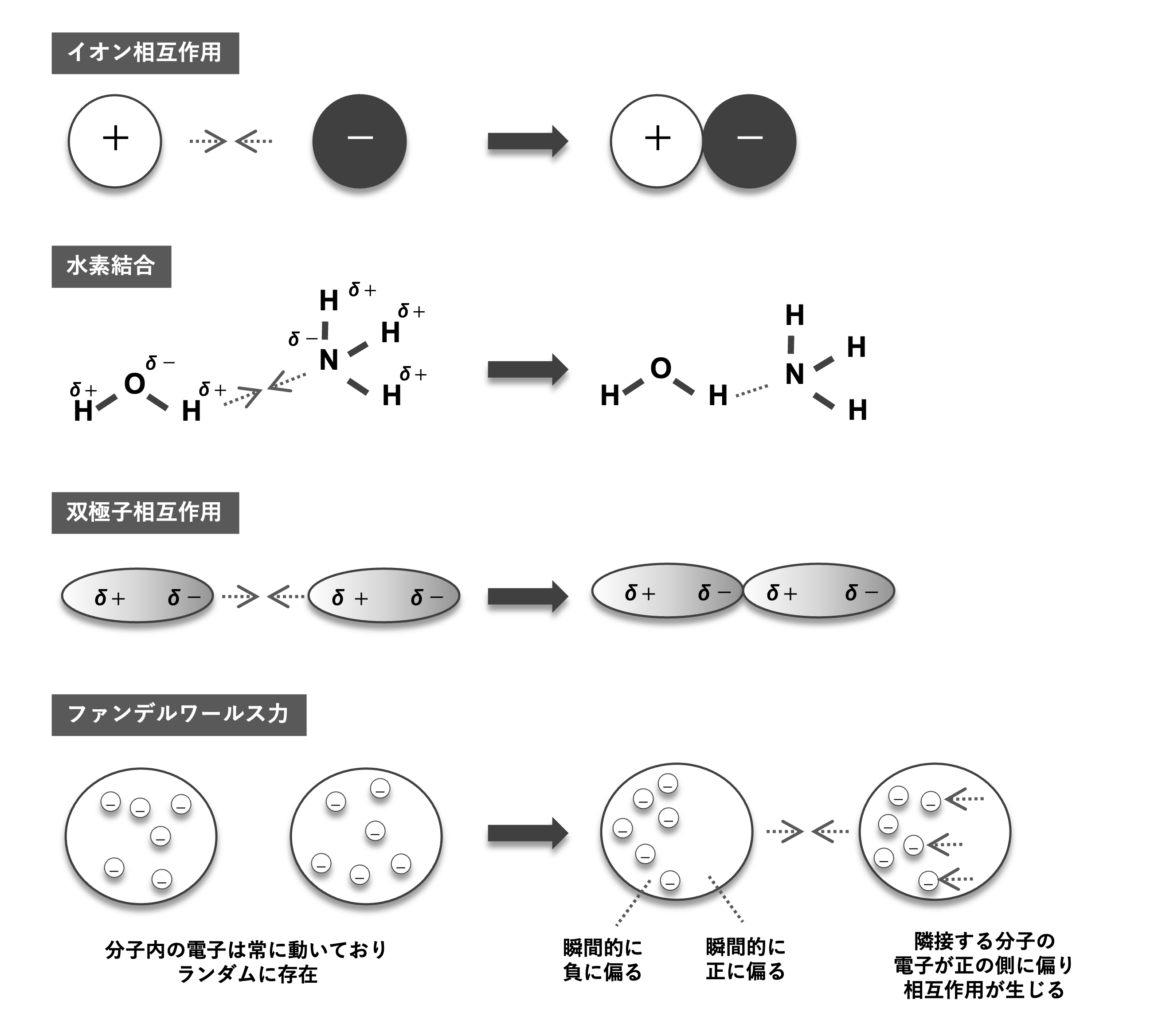

<イオン間相互作用>

1つ目は「イオン間相互作用」です。分子の中に、イオン化した部位があるとはたらく、クーロン力に起因する相互作用です。正(+)のイオンと負(−)のイオンは引き合い、同じ種類のイオン同士は反発します。

<水素結合>

2つ目は「水素結合」です。酸素や窒素といった陰性(−)に傾いた原子と結合した水素原子が、(別の)分子の陰性に偏った部位と引き合う力としてはたらきます。

<双極子相互作用>

3つ目は「双極子相互作用」です。イオン化はしていないが、電気的に正に偏った部分、負に偏った部分を持つ分子同士にはたらく力を指します。イオン間相互作用と同じく、正同士・負同士は反発し合い、正と負の電荷が引き合います。

<ファンデルワールス力>

4つ目は「ファンデルワールス力」です。ファンデルワールス力は、あらゆる分子にはたらく分子間力で、もともと電荷の偏りがなくても、分子中に生じるわずかな電気的な偏りによって引力が発生します。

分子間力が作用している現象として、身近なものは「気体・液体・固体の相変化」です。固体状態とは、分子の運動エネルギーを上回るほどに分子間力が強くはたらき、固定された分子同士が引き合っている状態を指します。一方で、分子間力よりも運動エネルギーがはるかに大きくなると、分子が飛び回る状態、すなわち気体となります。液体状態の物質においては、運動エネルギーの方が分子間力を上回っていますが、分子間力も十分にはたらいていることから、分子同士がゆるやかなつながりを保ち流動性を持っています。

生き物の機能をつかさどる分子間力

分子間力をより巧みに活かしている例として、生体分子が挙げられます。例えばDNA(デオキシリボ核酸)は糖、塩基、リン酸からなる2本の鎖が2重らせん構造をつくることが知られていますが、この鎖同士は強く引き合っている一方で、化学的に共有結合しているわけではありません。DNAに含まれる塩基のうち、チミンとアデニン、シトシンとグアニンが水素結合をつくることで、鎖同士を引き合わせています。

また、細胞膜においてリン脂質分子がぴっちりと並んだ膜脂質二重層も分子間力によって形成されます。リン脂質は、リン酸・コリンからなる末端が親水性(水になじみやすい)で、もう片方のオレイン酸末端が疏水性(水に反発する)部位を持っているため、水分にあふれる体内では親水性部位を外側に、疎水性部位を内側にした二重層を自然に形成します。疎水性部位は分子間力により引きつけられます。膜脂質二重層も、固く化学結合がつくられているわけではないので、リン脂質分子は膜の中を動くことができます。

以上のように生体においては、分子間力によって特定の分子同士を自発的に引き合わせることによって、高度な構造体をつくり、ひとつの分子では発現しない複雑な機能をもたらしています。また、分子同士が互いの持つ部位を認識して構造物を形成することも特徴です。例えば、赤血球中に含まれる酸素運搬蛋白質のヘモグロビンは、4つの蛋白質分子の組み合わせで構成され、互いに酸素の有無を認識し、変形してはたらくことが知られています。

分子間力を活かした機能性材料「超分子」

1960年代後半から、生体分子のように、分子認識により自発的に構造化して機能を発現する分子を、人工的につくり出そうという研究が盛んになりつつありました。その先駆者のひとりが、フランスの化学者ジャン-マリー・レーン氏です。天然化合物であるトリテルペンに関する分光学研究で博士号を取得したレーン氏は、ハーバード大学のウッドワード研究室でビタミンの合成研究に熱心に取り組み、1965年頃にフランスに戻り自身の研究テーマについて思案していました。そのとき、彼の興味は「脳」に向いていました。特に「どのように脳が働くのか」ということに関心を持っていたレーン氏は、その化学的原理である「イオンの輸送」について研究を進めることにしました。

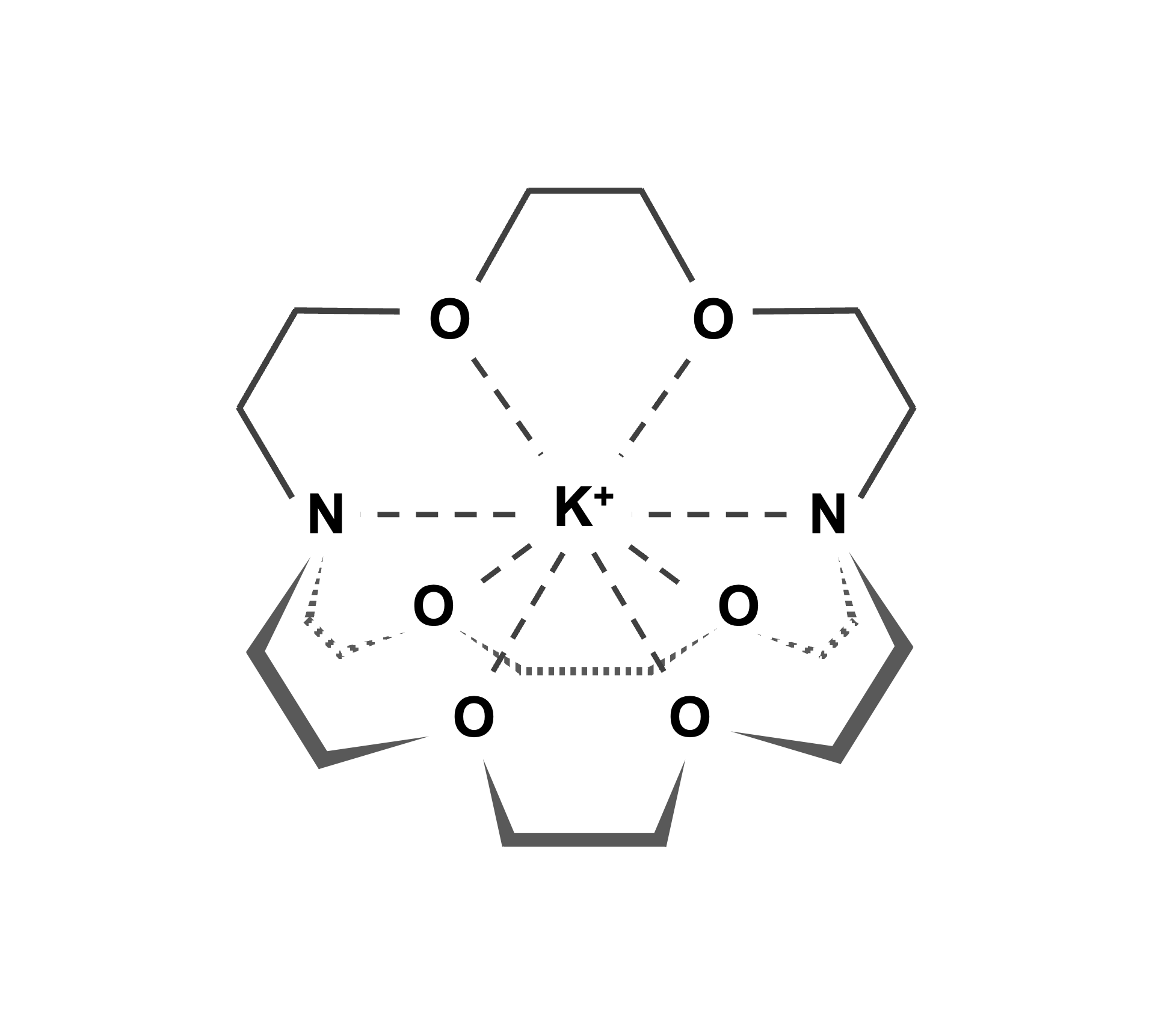

生体内には、特定のイオンを認識して包み込み輸送する物質があり、その一種である環状のバリノマイシンは、カリウムイオンを特異的に認識し、分子間力によって内包することができます。レーン氏は、バリノマイシンのように環状構造の内側に特定のイオンを認識して結合する分子のデザインに取り組み、1969年に環状物質クリプタンドの合成に成功しました。クリプタンドはレーン氏によって名付けられたもので、ギリシャ語で「隠す」を意味する「crypto」に由来しています。クリプタンドは、電気陰性度の強い酸素原子(O)や窒素原子(N)と陽イオンであるカリウムイオン(K+)との分子間力を利用して、K+を構造中に取り込むことが可能であり、環の大きさや構成する原子を変えることで、取り込むイオン種を変化させることができます。つまり、生体分子のように分子(原子)認識が可能な物質として、大きな注目を集めました。

※バリノマイシン

抗生物質の一種。抗生物質とは、微生物が産生する化学物質で、他の細菌を殺したり増殖を抑えたりする作用がある。バリノマイシンは、放線菌が産生する抗生物質でグラム陽性細菌や酵母菌に対し強い抗菌活性を示す。

クリプタンドを用いた研究に取り組む中で、レーン氏は、分子や原子を見分ける上で分子間力を深く理解して活用することの重要性に気づき、「分子間力によって集合・構造化し、分子認識などの機能性を示す分子集団」を「超分子(Supramolecule)」と命名しました。すなわち、構造体や集合体を「超分子」というひとつの単位として扱って、その合成や機能の探索を行う新しい化学分野を拓いたのです。この功績が認められ、レーン氏はチャールズ・ペダーセン氏、ドナルド・クラム氏とともに1987年のノーベル化学賞に輝きました。

超分子の活用と展望

当初の超分子研究は、クリプタンドのような特定の分子・原子を取り込む物質に関するものが中心となっていましたが、現在では、脂質二重膜やミセル、液晶といった分子集合体にも注目が集まっています。特に、リン脂質が分子間力によって二重膜をつくっているリポソームというカプセル状の物質は、内部に取り込んだ薬剤を患部まで届けるドラッグデリバリーシステム手法として注目されています。カプセルは共有結合のような強い結合で構成されているのではなく、弱い分子間力で構造化しているため、患部でカプセルを崩壊させることでピンポイントに薬剤を放出することができるのです。

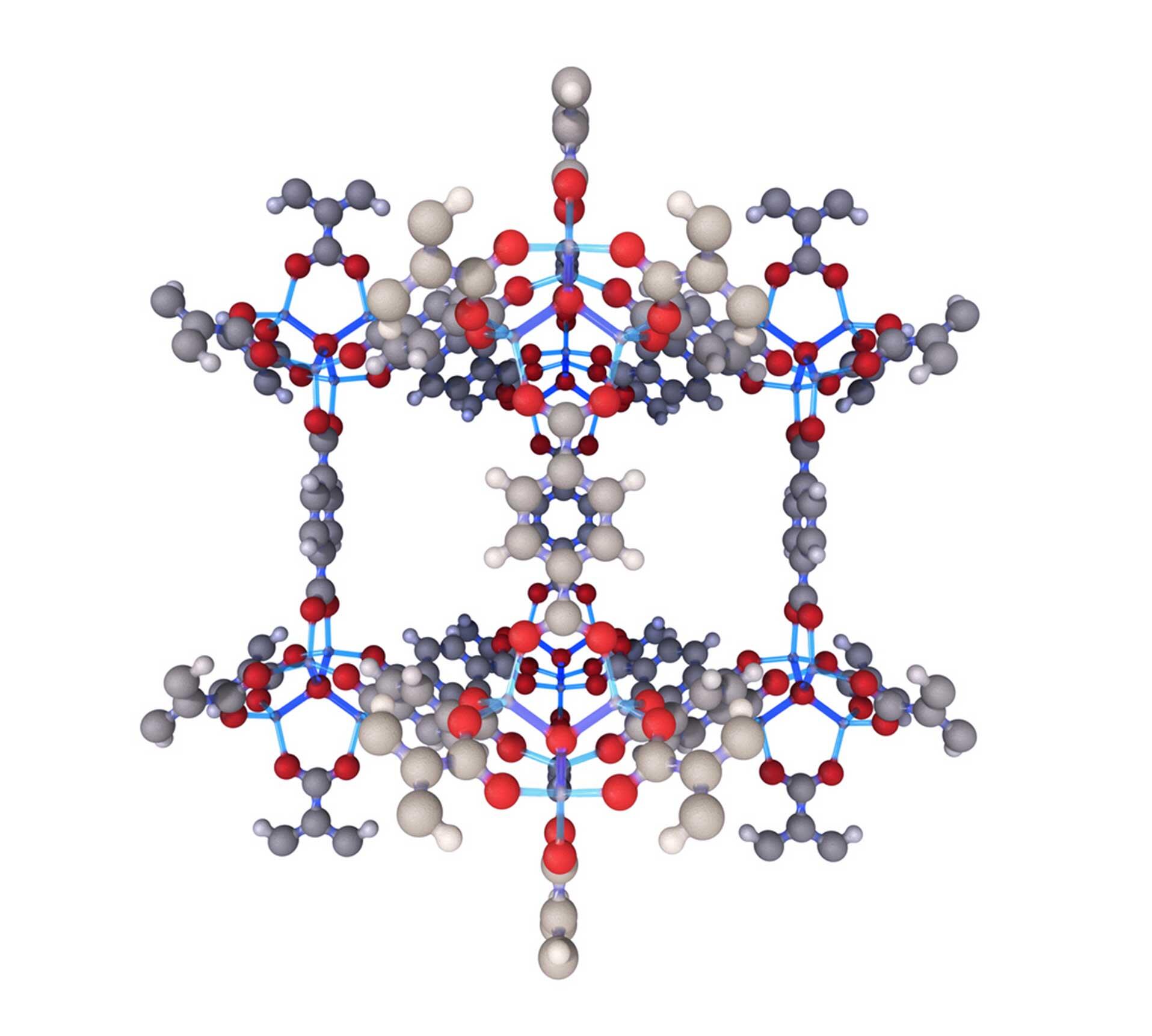

また、MOF(Metal Organic Frameworks,金属有機構造体)やnCOF(non-Covelent Organic Framework,非共有結合性有機構造体)と呼ばれる分子集合体も、研究が盛んになっている超分子のひとつです。これらは、配位結合や分子間力といった共有結合以外の分子間相互作用を活用して、有機化合物同士や、金属イオンと有機化合物を自発的に、3次元的に、規則正しく積み上げてつくる構造体です。MOFやnCOFは、構造内にある空間にCO₂などのガスを貯蔵したり、センサーや触媒としての利用に期待が寄せられています。特にMOF は金属イオンと、有機化合物の種類によって構造や機能をデザインできることも、既存の材料にはない特徴です。

まとめ

分子間力は弱い力ではありますが、活用の仕方で、新たな機能性分子集合体をつくる可能性を持っています。また「分子間力を活かす」ということは、分子の置かれている環境を理解することでもあります。同じ分子であっても、共存する分子やイオンによって、生じる分子間力が異なること、はたらきが変わる可能性があることが重要と言えます。分子単体の構造や機能だけに目を向けるだけでなく、どんな分子とどのように引き合うのか、反発するのか、ということにも注目することも超分子化学のポイントです。

記事監修:秋津貴城(東京理科大学 理学部第二部 化学科 教授)

(上記すべて参照:2023-12-08)