リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

股のぞきをすると、モノの見え方が変わる。といえば、本当に?と思う人もいるかも知れません。けれども、ぜひ一度試してみてください。実際に京都の天橋立では訪れる人の多くが、そこで股のぞきをして、その不思議さを楽しんでいます。では、なぜ見え方が変わるのか。こんな疑問をテーマに研究を進めたのが、立命館大学の東山篤規名誉教授です。

そのユニークな研究成果が認められ、自由な科学研究を表彰するイグ・ノーベル賞を2016年に受賞しました。東山教授は心理学からスタートして実験心理学に進み、姿勢の変化が影響する人の視覚の不思議さへと専門領域を進めてきました。研究で大切なのは「面白さをデータに基づいてきちんとロジックで解き明かし、誰からも納得してもらえるよう文章化するプロセス」だと語る東山教授に、股のぞき研究の精緻な詳細と、英語を活用した論理的思考力の鍛え方について伺いました。

姿勢が見え方を変える

―心理学からスタートして、モノの見え方に興味を持ったと伺いました。

東山:見え方の不思議さに最初に気づいたのは、30代の初め頃だったと思います。最初は空間知覚の研究に、主に実験室の中で取り組んでいました。ところが、日常生活から隔離された環境の中で研究に励んでいても、今ひとつおもしろみに欠けます。何か面白いテーマはないかなと外に出てみると、ある不思議な現象に気づいたのです。

―それがモノの見え方に関する何かだったのですか。

東山:そうです。その典型がビルの見え方です。いわゆる錯視の一種ですが、塔などの高いものを普通に立った状態で見ると、人は実際の高さよりも高く感じるのです。これは以前から知られていた錯視現象の一種です。そこで頭に浮かんだ疑問が、立って見るのではなく、横に寝転がって同じビルを見ると、見え方はどう変わるのか。早速ビルの前にある公園の芝生の上で横になり、その姿勢からビルを見上げてみました。すると立って見たときとは、明らかに見え方が違う。立って見ていたときのような「高さ」を感じないのです。これは衝撃でした。もしかすると自分だけ感覚がおかしい可能性も考えられるので、何人かに頼んで同じように寝転がって見てもらいました。すると、みんな同じように見え方が変わるという。これはおもしろい現象じゃないですか。

有名な「垂直・水平錯視」。実際には縦の線(垂直線)と横の線(水平線)は同じ長さだが、人間は縦の線を横の線よりも長く感じてしまう。 (Photo by Shutterstock)

―何かを見るときの姿勢により、視覚から受ける印象が変わる?

東山:いわゆる垂直・水平錯視研究によれば、同じ長さの線分でも、縦にして見たときと横にして見たときでは、縦にしたほうが長く見えます。この錯視は以前から広く知られていました。ところが、姿勢を変えると、この垂直・水平錯視が起こらない。つまりビルのような巨大なものを見る場合なら、立った姿勢で見ると錯視が起こるのに、横に寝転がっていると錯視は起こらない。だとすれば見る側の体の姿勢が、視覚に影響するのではないかと考えたのです。その延長線上に出てきたのが、股のぞきでした。

股のぞきの定説を疑う

―股のぞきに関する研究に取り組んだのは、先生が初めてだったのでしょうか。

東山:違います。股のぞきをすると、モノの見え方が変わる。具体的には、視界が明るくなって対象物が鮮やかに見える一方で、距離感はわかりにくくなる。この現象はすでに、19世紀の終わりぐらいに出版された実験心理学の教科書(サンフォードやジェームズの教科書)に記載されている内容です。日本でも第二次世界大戦の前に、股のぞきの実験を行って書かれた論文(宮川)が発表されています。だから、股のぞきをすると見え方が変わり、大きさや距離感、色や明るさなどが変わるというのは、以前から知られていた内容です。

―では、そうした股のぞきの定説に、何か新しい疑問をいだいたわけですね。

東山:私がはっきりさせたいと考えたのは、股のぞきの際に起こる2つの変化のうち、どちらが見え方を変える主因なのかという問題です。具体的には、姿勢要因と網膜要因です。股のぞきをすると、姿勢が変わります。体の上下が逆転して、頭が胸の下に位置するようになる、これが姿勢要因です。一方の網膜要因では、網膜に写る外界の像の上下左右が、股のぞきによって反転します。網膜に入ってくる光の波長や強度そのものは、当然ですが普通に立っているときと股のぞきの姿勢をとったときで、何も違いはないわけです。それなのに股のぞきをすると見え方が変わる。違いを生じさせる要因は姿勢なのか、それとも網膜なのかをはっきりさせたいと考えました。

―つまり姿勢説と網膜説の違いを見極めたいと考えた。

東山:そのとおりで、網膜説では、網膜の上下逆転が原因で視覚世界が変化すると説明されます。これに対して、姿勢の上下逆転が原因で視覚世界が変化するという考え方もあります。この2つの説のうち、どちらの要因がより重要なのかをはっきりさせたいと考えました。そこで股のぞき実験を行ったのです。具体的には、赤い板でつくられた大きさが5種類ある三角形を用意し、置く場所を5カ所変えて被験者に見てもらいます。そして、その大きさと対象までの距離を推定してもらいます。その際に、1つのグループでは普通に立った姿勢で見てもらい、もう1つのグループには股のぞきをしてもらいました。その結果、普通に立って見ているグループに見え方の変化はなく、股のぞきをしたグループでは、遠くに行くほど小さく見えて、奥行きも縮んで見える傾向が明らかになりました。ここまでは、以前からいわれていたとおりです。

※位置を変えて設置された赤い板を、姿勢を変えて見てもらう実験を実施。

※位置を変えて設置された赤い板を、姿勢を変えて見てもらう実験を実施。

視覚の違いは姿勢にあった

―実験では新たに逆さメガネを使ったそうですね。

東山:この逆さメガネが、私の実験の肝ともいえる部分です。逆さメガネとは、普通に立っているときにかけると天地を逆転して見せる道具です。これをかけると姿勢は普通に立ったままなのに、視覚だけが股のぞきをした状態になるわけです。さらに、この逆さメガネをかけて、股のぞきをしてもらいました。これにより何が起こるのか。股のぞきによって本来なら網膜像がひっくり返るはずなのに、逆さメガネによって矯正されて普通に投影される。つまり、姿勢は股のぞきをしているのに、対象物の網膜像は普段と同じです。これらを比較すれば、股のぞき効果が視覚によるものなのか、姿勢によるものなのかを見極められるのではないかと考えました。

―結果は、どうだったのでしょうか。

東山:立った状態で逆さメガネをかけても、見え方に変化はほとんどありませんでした。つまり視覚だけをひっくり返しても、モノの見え方には影響しないのです。逆にもう一方の実験、つまり逆さメガネをかけて股のぞきをした場合には、網膜像の上下の反転を矯正しているにもかかわらず、遠くにある大きなものが小さく見えたのです。つまり、股のぞき効果とは、視覚ではなく主に姿勢の変化によって引き起こされる現象だったのです。

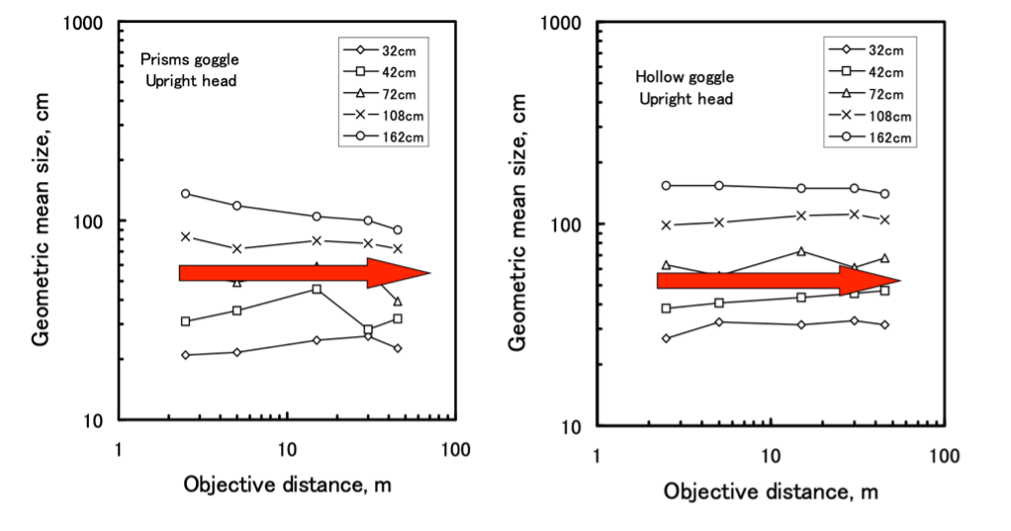

※左が「Prisms goggle(逆さメガネ)」をかけて立って見た結果。右の「Hollow goggle(光学器具のついていない筒だけの空メガネ)」をかけて立って見た結果と、ほとんど変わらない。

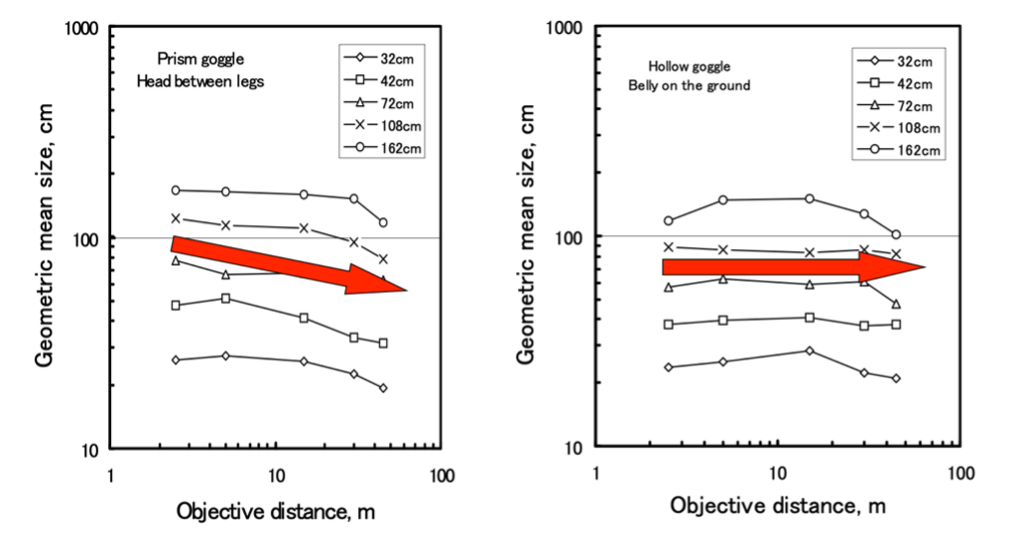

※左が「Prisms goggle(逆さメガネ)」をかけて立って見た結果。右の「Hollow goggle(光学器具のついていない筒だけの空メガネ)」をかけて立って見た結果と、ほとんど変わらない。 ※左が「Prisms goggle(逆さメガネ)」をかけて股のぞきで見た結果。右は「Hollow goggle(空メガネ)」をかけて腹ばいになって(逆さメガネと見る高さを合わせて)見た結果。逆さメガネで視覚を矯正しているにもかかわらず、股のぞきをすると遠くにある大きなものほど、実際より小さく見える。

※左が「Prisms goggle(逆さメガネ)」をかけて股のぞきで見た結果。右は「Hollow goggle(空メガネ)」をかけて腹ばいになって(逆さメガネと見る高さを合わせて)見た結果。逆さメガネで視覚を矯正しているにもかかわらず、股のぞきをすると遠くにある大きなものほど、実際より小さく見える。

―やはり対象物を見るときの姿勢が見え方に影響するのですね。

東山:たとえば距離感について考えてみましょう。普通に立って前を見れば、地面が下で空が上に見えて水平線はだいたい目の高さになるでしょう。この状態で、人は距離感をどうやって判断しているでしょうか。手前にあるものほど下に見えて、遠くにあるものほど水平線近くまで上がってきます。いわゆる遠近法の原理で、近いものは視野の下にあり、遠いものほど上にあるのです。ところが股のぞきをすると、この感覚が突然ひっくり返ってしまう。その際におそらく重要なのが、筋肉の動きと距離の結びつきだと考えられます。つまり立っている姿勢では、遠くを見るときには目を上に向けるように筋肉を動かします。ところが股のぞきをした状態では、遠くを見るためには目をお腹の方、つまり立っているときの下の方に向けなければならない。この目の筋肉の動きに脳が混乱するのだと考えられます。

―ところで股のぞきといえば天橋立が有名ですが、先生の研究となにか関係があったのでしょうか。

東山:イグ・ノーベル賞の受賞後に「あなたの研究は、天橋立で思いついたのですか」などと尋ねられたりしました。私は、天橋立を股のぞきして見る習慣を前からよく知っていましたが、論文には、そのことにはまったく触れず、姿勢の効果を一般的に論じています。ですから天橋立とつながったのは、あくまでも私の研究が賞を受賞して一般に知られるようになってからです。

写真提供:東山名誉教授

写真提供:東山名誉教授

人がやらない研究こそ楽しい

―姿勢と見え方の研究は、意外に誰も取りあげていなかったのですね。

東山:視覚研究といえば、日本では錯視がよく知られているのですが、その分野にはすでに数多くの研究者がいました。そんな先生方に後から追いつき・追い越すのは至難の業です。ところが空間知覚は、実験などに手間がかかるため熱心に研究している人は少なかった。誰も取り組んでいない領域なら、先行研究などの縛りも少ないから、自由に研究できて面白そうだと考えたのがきっかけです。

―最初から研究者をめざしていたのですか。

東山:今から思えば、若いころの私はずいぶんと野心家だったようです。ともかく学者になろうと考え、そのためには論文を書かなければならないと思いこんでいました。今から半世紀ほども前の話ですが、当時の人文科学系では、海外の研究紹介に取り組む先生方が多かったのです。その成果は極めて正確な紹介であり、それらは日本の学問推進に大きく貢献しています。けれども、私は自分の書いた論文を海外で認めさせてやりたいと野心を抱いていたのです。

―では最初から日本語でではなく英語で論文を書いていた。

東山:論文とは当然、英語で書くものであり、その中身にはとにかく新しい知見がないと意味がないと考えていました。当時はそんな考え方をする人文系の研究者は珍しい存在で、だから誰かに頼るわけにはいきません。英語で論文を書いて出すので、当然査読してくれるのは海外の研究者になります。これがとてつもなく刺激的な学びの経験になりました。

査読によって鍛えられた思考力と実践力

―海外の一流誌では査読も厳しいと聞きますが。

東山:査読者は、論文の内容だけを精査します。彼らには私がどこの大学の出身であるとか、どんな経歴を持っているかなどまったく関係ない。「お前の研究は、どこが新しいのだ。その正しさは、どのように証明されているのか」だけが問い詰められる。その厳しさは半端なものではありません。けれども私には、その妥協のなさがむしろ心地よかったのです。肩書などまったく関係なく、自分の書いた論文の正しさだけを精査してもらえるのですから。

―留学は考えなかったのですか。

東山:まだインターネットなどない時代であり、海外の情報は限られていました。しかも数式で話をできる理系とは異なり、文系の研究では言葉、つまり英語によるきめ細かなコミュニケーション能力が問われます。英会話で当意即妙にやり取りするのは、私には至難の業だと思いました。だから日本にいながらにして成果を正当に評価してもらう手段であり、こちらとしてもじっくり時間をかけてまとめられる論文で勝負すると決めたのです。

―空間知覚の研究を英語でまとめるのは大変だったのでは。

東山:そもそも留学を諦めるぐらいですから、英語が得意ではないわけです。だから複雑な内容を微妙なニュアンスを使い分けながら表現するなど、最初から諦めました。その代わりに徹底的にロジックを突き詰めた文章を書こうと決めたのです。たとえるなら数式に近いというか、数学での証明に近いような英語でしょう。これが意外に伝わる。さらにこの訓練が、結果的に自分の思考も鍛えてくれました。つまり論理的に文章を書こうとすれば、そもそもロジカルに考えなければならないわけです。その際には、流暢な英文など必要ありません。英語表現そのものは簡単でいい。ただし、強力な論理に裏付けられていなければならない。

―とはいえ海外のレビュアーによる査読は厳しかったのではないでしょうか。

東山:内容はおもしろいけれども、この英文では伝わらないと、たくさん朱を入れてくれました。このレビューが私にとって、最高の学びになりました。英語論文投稿からレビュアーの査読、それの訂正というプロセスを繰り返した結果、英文を書く能力はもとより、そもそものモノの捉え方から思考力までがみっちりと鍛え上げられました。たとえば海外の研究者に、京都の舞妓さんを説明せよといわれたら、どのように説明するでしょうか。大切なのは舞妓さんについての自分なりの解釈を、最初のひと言で言い切る姿勢です。だから私なら「Maiko is a dancing woman」から説明を始める。これに「with singing a song, sometimes playing musical instrument in the banquet」と続けるわけです。まず上からズバッと見て、ひと言で表現する。その際には感情などは一切入れない。この表現法が、おそらくグローバルスタンダードなのです。

認められるのが、研究者にとって最大の報酬

―先生にとって研究職とはどのような仕事なのでしょうか。

東山:自分の思いつきや考えた内容、もしかすると最初に人に話したときには笑われたかもしれない、そんなアイデアでも実験を繰り返してデータを集め、堅固な論理で組み立てて文章化されたときには世の中から認められる。かなり愉快な気分になれるじゃないですか。

―ただしアイデアだけではダメなのですね。

東山:アイデアだけだから、みんなに笑われて終わるのです。最初は笑われても構わないじゃないですか。むしろそれぐらい突飛なアイデアのほうがいい。そこからがスタートで、データを集めて論理的展開を積み重ねていけばいいのですから。要は証拠を集めて論理を構築できるかどうかが、サイエンスになりうるかどうかの分かれ目です。学会発表などに行くとおもしろい話をする人はたくさんいます。せっかくおもしろいテーマを持っているのだから、なんとか論文にまでまとめればいいのにと、少し残念に思いますね。

―とはいえ、突飛なアイデアほどそれ相応に論文にまとめるのは大変そうです。

東山:私は、1テーマ10年勝負だと思っています。最初に思いついてから、論文にまとめて認められるまでには、それぐらいの時間は必要だと覚悟しておく必要があります。股のぞきの研究をすると最初に話したときも、みんなから笑われましたよ。そんな研究して、何の役に立つんだともいわれました。けれども、自分がやっていておもしろいのだから、それでいいじゃないですか。実験してデータを整理していると、どうにも辻褄の合わないケースも多々あります。そんなときほど燃えるんです。どこかに矛盾があるのなら、それを突き詰めて解消できれば、誰もが納得してくれるストーリーになる。完全同意は得られなくても「少なくともお前の言っている内容に間違いはない」と、そう言ってもらえるのが、研究の最大の醍醐味だと思います。ちなみに世界でもイグ・ノーベル賞の受賞者が特に多いのは、日本とイギリスだそうです。その理由は、どちらも「奇妙なものをおもしろがる国民性」があるからだと。せっかく日本に根付いている研究風土を、後に続く人たちにも活かしてもらえるよう期待しています。

東山 篤規(ひがしやま あつき)

1951年兵庫県生まれ。1974年大阪市立大学文学部卒、1976年同大学院文学研究科心理学修士課程修了、1978年同博士課程後期課程中退。文学博士。1978年より大阪府立大学総合科学部にて助手、講師、助教授を務め、1996年より立命館大学文学部教授、2007年より立命館大学総合心理学部特任教授を経て、現在同大名誉教授。(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)