リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

2019年から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行が起こる中、日本人はCOVID-19に感染しても重症化しにくい傾向があるとされ、その要因「ファクターX」を探索する研究が行われました。2022年8月、その答えの1つとなる研究成果がNatureに掲載され、世界中から多くの注目が集まりました。

タイトルは「COVID-19疾患感受性遺伝子DOCK2の重症化機序」 。COVID-19の重症化の度合いに関わる、アジア人特有の遺伝子変異の1つを明らかにしたものです。

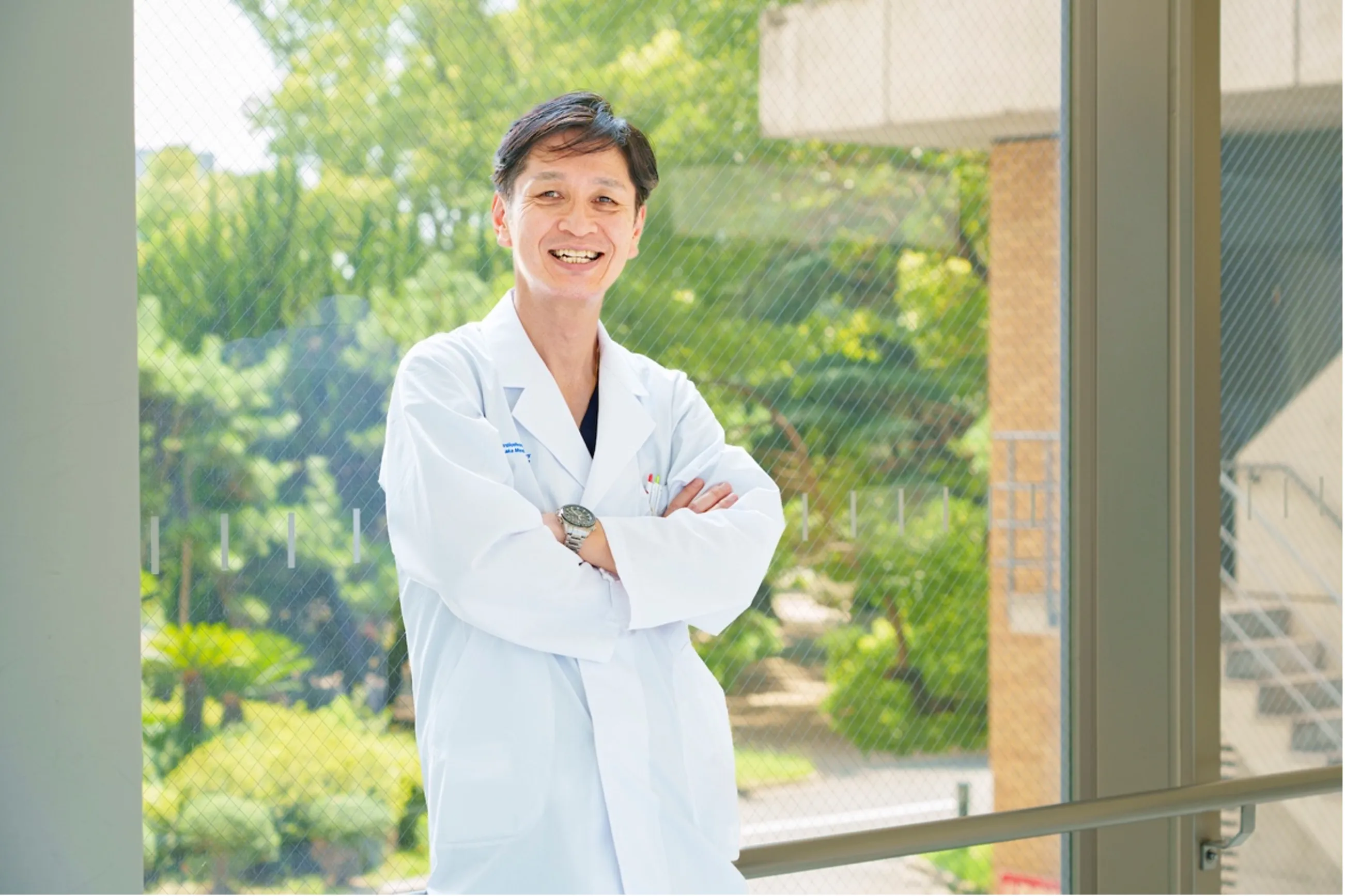

日本中から100以上の研究機関と500名以上の研究者が参加し、アジア最大規模となる6,000以上もの患者の検体を集めて行われた研究です。これを率いたのが、慶應義塾大学医学部感染症学教室の南宮湖さんです。「呼吸器の感染症は社会を変えてしまうほどのインパクトを持ちます。次のパンデミックは必ず来ると言われている中、そのときに社会に貢献できる研究を目指しています」と力強く語ります。

医学部在学中に南インドで得た理想の医師像へつながる原体験、冒頭の研究成果にもつながる肺非結核性抗酸菌(NTM)症の研究、米国国立衛生研究所(NIH)の国立アレルギー感染症研究所留学中に開始した「コロナ制圧タスクフォース」の取り組み、そして、次のパンデミックに対する研究体制構築への取り組みについて伺いました。

社会と密接に関連する呼吸器の感染症

──呼吸器内科がご専門ですが、どのような分野なのでしょうか?

呼吸器内科では、肺に関わる病気に対して内科的な診療を行います。これまでに肺がんや肺気腫、間質性肺炎などさまざまな肺に関わる病気を診てきました。感染症の専門医でもあり、結核やインフルエンザ、COVID-19など、呼吸器に関する感染症全般の臨床を担当しています。

──元々のご専門である肺非結核性抗酸菌(NTM)症の研究が、コロナ制圧タスクフォースにつながっていったとのことですが、どういった病気なのでしょうか。

この病気は初期症状がほとんど無いのですが、進行すると血痰や体重減少など肺結核に似た症状が起こり、重篤な場合は呼吸不全に至ります。結核菌が原因ではなく、環境中に存在する弱毒性の抗酸菌(200種類以上存在)が原因の病気であり、人から人へ移るものではありません。にもかかわらず、近年、世界的に成人の感染者数が増加しています。10年ほど前までは、この病気に対する認知度が低く、感染症法の適用外であるため、国の対策もできていませんでした。しかし研究の結果、死亡者数が結核を上回ることが判明し、決して軽視できない公衆衛生上の重要な呼吸器感染症であることが明らかになってきました。

──どのようなアプローチで研究をされているのでしょうか?

私たちの研究の特徴は、患者さんの血液検体やDNAなどの検体を多く集め、オミックス解析(ゲノム情報を基礎として、生体を構成しているさまざまな分子を網羅的に解析する方法)をしていることです。

この菌の病原性はそこまで強いものではないのですが、かかる方とかからない方がいます。そのため、患者さん側にかかりやすい要因があるのではないかと考えています。この仮説を追求するために、10年かけて患者さんの血液検体やDNAを地道に収集してきました。現在、慶應義塾大学では1,000人以上の検体を管理しています。これは日本で最大の検体数です。また、最近は海外と共同研究を始めているので、海外のものを含めると、3,000人〜4,000人の検体数になります。

──同じ菌でもかかりやすい人とかかりにくい人がいるんですね。

感染症の種類によって、病原体側の因子と、宿主因子(ヒト側の問題)のどちらが強いのかというのはグラデーションがあって、例えばCOVID-19や、インフルエンザは比較的病原体側の因子の方が強く、誰でもかかる病気とされています。重症化の度合いを決定する別の因子もあります。

オミックス解析の結果、私たちは、2021年に世界で初めて肺NTM症のかかりやすさに関わる遺伝子を報告することができました。その遺伝子を構成する塩基の1つの違い(一塩基多型、SNP:single nucleotide polymorphism)の有無で病気へのかかりやすさが変わるということを発見したのです。その後、世界各国から同様の研究報告がされ、世界的にもその遺伝子の重要性が議論されるようになり、現在、類似の研究に取り組む各国の方たちと国際共同研究を進めています。

国際保健の現場で、求められる医師像を実感

──医師を目指したきっかけを教えてください。

幼少期から医師への憧れがあったのですが、特に、国際保健に興味があり、国境なき医師団やアフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲先生のように、将来は海外で活動する医療者になりたいと考えていました。大学3年生の頃から国際保健のNGOの勉強会に参加をするようになり、実際の現場を見てみたいという思いが膨らんでいきました。ちょうどその頃、あるNGOの方から南インドの病院を紹介していただき、大学5年生のタイミングで休学し、留学しました。

──医大5年生で留学される方は珍しいように思いますが、周りにもいらっしゃったんですか?

全然いなかったです(笑)。その頃は、5年生の2学期くらいから病院実習が始まったんですが、その前に1年休学しました。前例が無いし、学費もかかるので、周りからは引き止められました。しかし、当時のラボの先生(現在の上司)に背中を押していただき、留学を決意しました。

──インドではどのような学びがありましたか?今の南宮さんの高い専門性や国際的な共同研究を行う姿に、影響を与えていることはありますか?

一般的な医学生が行う病院実習やWHO(世界保健機関)が行う、結核対策であるDOTS(直接監視下短期化学療法:医療従事者が地域を巡回し、結核薬の服薬を直接確認する)に参加しました。そのときは「国際保健の現場を切り開く医師像を体感したい」という目的と共に、自分も何かの役に立てるかもしれないという思いもありました。

ところが実際に参加してみると、医学生の自分なんかよりも現地の皆さんの方が、圧倒的に医学知識が上でした。英語も非常に上手で、トップジャーナルや有名な英文の医学書を勉強している人ばかりでした。医療が遅れている理由は、単にリソースが足りないだけなのだということを、肌で実感しました。

CTを取るために1時間かかる遠方まで出向かなければならないような環境でしたが、留学先の病院(地域医療で有名な病院でありました)では、熱心に勉強会を開いたり、心臓のカテーテル手術ができる医師が来たら、みんなでその方を質問攻めにしたり、新しい技術を学ぶことにとても貪欲でした。「国際的な現場で臨床に従事する医師」も重要ですが、「専門性を持ち、新技術の移転や共同研究を地域の医師と一緒に行う医師」が地域医療において、また国際保健においても非常に重要だと実感して帰国することになりました。

NTM症の宿主要因の探求が、COVID-19研究につながる

──2018年から世界的な研究機関である米国国立衛生研究所(NIH)に留学されていますが、きっかけを教えてください。

NIHとの繋がりはなかったのですが、知人を介してSteven Holland氏(留学先のボス)と会う機会に恵まれたのがきっかけです。当時肺NTM症の宿主要因について研究できるところは、彼のラボしかありませんでした。そこで、来日された機会に浅草観光のアテンドをしつつ自分の希望を伝えて、研究に関するプレゼンテーションもしました。その後も研究室訪問などをしながら、関係を構築していきました。ラボの受け入れ条件が研究費の獲得だったので、上原記念生命科学財団の海外留学助成金の申請をするなど、留学を実現するまでに3年かかりました。

妻と幼いこどもと共にアメリカに行ったのですが、慣れるまではとても大変だったと思います。私の希望を支えてくれた妻やこどもたちには本当に感謝しています。

──NIHでの研究成果について教えてください。

NIHでは遺伝学的解析により、先の紹介した肺NTM症の宿主要因となる遺伝子の発見につながる研究を進めていました。

しかし、留学2年目の終わりくらいにCOVID-19が流行し始めて、状況が一変しました。

留学前に慶應義塾大学から医局派遣という形で、上野の永寿総合病院の呼吸器内科と感染制御部に勤めていたのですが、そこで大規模クラスターが発生してしまったんです。さらに慶應義塾大学病院でもクラスターが発生したという話を聞いて「古巣の病院が大変なことになっている」と、いてもたってもいられなくなりました。

一方でNIHはロックダウンとなり、肺NTM症に関する研究はできなくなりました。家で文献検索や書類仕事を進めながら、留学している日本人研究者と一緒に、アメリカの病院で次々に発表されるCOVID-19の最新の診療ガイドラインや病院の知見を和訳して、日本の医療現場に届ける取り組みを行いました。3日間で4,000ダウンロードされるほどでしたので、かなり多くの方に届けることができたのではないかと思います。

──こういった取り組みが「コロナ制圧タスクフォース」につながっていったのですね。

COVID-19についてもどのような宿主要因が、かかりやすさや重症化のしやすさと関係するのかに関心がありました。

特に、日本人はCOVID-19に感染しても重症化しにくいという傾向があり、当時その要因を京都大学の山中伸弥先生が「ファクターX」と名付け、探索していました。世界中で宿主要因に関する研究成果が出始める中で、日本でも慶應義塾大学病院の先生方が中心となって、研究グループを立ち上げようという動きがありました。

COVID-19に感染しても軽症で済む方もいますし、重症化される方もいます。それらの患者さんの血液やDNA検体を集め、分析することで、ファクターXの正体がわかるかもしれません。これまで行ってきた肺NTM症の研究フローや経験が活かせると確信し、「ぜひ参加させてください」と事務局に立候補しました。

──遠く離れたアメリカからどのような活動を行われたのですか?

日本に戻ることはできなかったため、アメリカからできることは何か考えていきました。検体を集めるためには、まずは全国の病院に協力を依頼する必要があります。特にファクターXの探索には、ワクチン接種の影響を排除する必要があったため、ワクチン接種が始まる前に迅速に検体を集める必要がありました。そこで感染症や呼吸器を専門とし、患者の検体採取をお願いできる立場にある医師たちへ、プロジェクトの説明と協力依頼のメールを送り続けました。200通以上送ったと思いますが、多くの医師たちから反応があり、検体の採取に向けた動きがスタートしていきました。

その後は、現場の医師が臨床に集中できるように、書類仕事などのサポートを進めました。人から採取された血液などは、国際的な倫理規定である「ヘルシンキ宣言」で保護されています。収集・管理に際して倫理委員会が審査に必要とする説明資料や、患者さんへの趣旨説明書などさまざまな書類を作成し、さらに現場の医師の要望や質問に対応する日々を送りました。

さまざまな先生方の奮闘があり、コロナ制圧タスクフォースは運営予算を獲得でき、さらに全国の先生方の協力で2020年の夏には、1週間で100人以上もの検体が集まりだしました。これは、通常の検体収集のスピードからすると異例の早さで、大きな手応えを感じました。最終的に6,000件を超える検体を集めることができたおかげで、データ解析が進み、ファクターXの正体の1つの可能性に迫ることができました。

次のパンデミックに備えた研究体制の構築

──その後、COVID-19に関してはどのような研究につながっているのですか?

集めた検体のオミックス解析や、特定したアジア人特有の遺伝子変異の1つDOCK2の機能解析、LONG COVID(COVID-19の後遺症)に関する研究などが進んでいます。ワクチン接種前の検体だけではなく、ワクチン接種後の検体も集めて、抗体の付きやすさに関する解析も行っています。

また、次のパンデミックが来ることを見据え、今回の反省や教訓を活かすためのレジリエンス(適応力)のある研究体制の構築を進めています。今回のプロジェクトを通して感じたのは、「実は多くの患者さんが研究に協力したい」という気持ちを持ってくださっているということでした。今後は研究側と患者さん側が、同じ社会的価値観を持ちながら、研究を進めていく時代になっていくと思います。そのためにもスムーズに患者さんの協力を仰げる仕組みの構築が重要だと考えています。個人情報の取り扱いに関しても、新しい差別につながらないように、次のパンデミックに向けて、どのように最適化するかが重要な視点だと感じています。

──今後の研究の方向性について教えてください。

データサイエンスが1つの主流になっていくことは明らかです。データを解析できる方たちは今後増加していくと思いますが、どうやったら解析に結びつく検体をきれいに集めることができるか、という研究デザインに関しては、できる方が限られています。例えば、ワクチン接種後の抗体値の変化を調べたい場合、抗体値は時間と共に変化していくので、採取時期の設定が非常に重要になってきます。このあたりのノウハウも今回の研究でかなり得ることができたため、次のパンデミックへの体制整備に活かすことができると考えています。

若手医師・基礎研究者へのメッセージ

──南宮さんが目指している医師像について教えてください。

サイエンスが多様化・専門化している中で、医師が全てを行うことは難しいのが現状です。そこで最近「フィジシャン・サイエンティスト(physician(医師)-scientist(研究者)」という役割に注目が集まっています。臨床と基礎研究の橋渡し役で、無数にある研究テーマや成果に対して、どのような価値や意義があるかを的確に捉えて、適切な人たちとコラボレーションすること。そして、いち早く正しい羅針盤を打ち出せることが、非常に重要ではないかと感じています。

その一環として、23年度からフィリピンの肺NTM症の実態解明をテーマに、慶應義塾病院の医学生とオン・ザ・ジョブ・トレーニングのプロジェクトを進めています。肺NTM症は発展途上国では診断がされておらず、隠れている状態です。私自身もそうでしたが、国際保健に興味がある医学生は多いです。しかし医師になると国際保健に関わることが難しい場合も多くあります。そこで、医学生が国際保健の経験や現地との繋がりを得るだけではなく、日本の研究成果を海外の臨床現場に橋渡しできるグローバル・フィジシャン・サイエンティストの育成システムの構築を進めています。

──南宮さんは、多くの人と一緒に研究を行う姿が印象的です。どのような点を心がけていますか?

インドやアメリカで実感したのは、医学研究は医師だけで行うものではなく、さまざまな専門家で総合知をつくっていくものだということです。その中で重要なことは、立場や専門が異なる方たちを理解することだと感じています。現場に入り、患者さんへのチラシ作成などひとつひとつのタスクを身をもって経験しておくことは、多くの方とコラボレーションして研究を進めるために重要です。

また、当たり前ですが、普段からさまざまな専門性をもった研究者と定期的なディスカッションを繰り返して信頼関係を構築したり、お互いの関心事を共有するなどの関係性の積み重ねがあってこそ、研究プロジェクトに発展するものだと思います。

──読者へのメッセージ

呼吸器の感染症は社会と密接につながる重要なテーマです。私自身は「同じ感染症でも人によってなぜ、かかりやすさや重症度に違いがあるのか」というリサーチクエスチョンへの興味と、「誰かがやらなければ」という使命感に突き動かされて臨床と研究を進めています。次のパンデミックに備え、研究成果を世界に役立てるさまざまな取り組みを行っています。私自身まだ若手の立場ですが、自分が切り開いてきた道を後輩たちが歩けるように、地盤固めができる立場になっていきたいと考えています。こういった取り組みに興味がある方は、ぜひご連絡ください。

【技術スタッフを募集しています】

▼求人情報はこちら

・技術スタッフ(遺伝子実験・ゲノム編集)

南宮 湖(ナムグン ホウ)

2015年慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程所定単位取得退学 博士(医学)

同大学病院予防医療センター助教、永寿総合病院呼吸器内科、米国国立衛生研究所のアレルギー・感染症研究所博士研究員などを経て、21年より現職。趣味は旅行、ドライブ、お笑い動画鑑賞、マラソン。

(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)

関連記事Recommend

-

独自のバイオインフォマティクス技術で、世界を変える酵素をデザインする

株式会社digzyme 代表取締役CEO 渡来 直生

-

スキンケアの疲労回復効果を検証!日常に取り入れる「疲労の科学」

~大阪公立大学健康科学イノベーションセンター~

-

「子どもたちを心臓の再手術から救いたい」――。思いを叶えるために根本教授が採ったユーザーイノベーション戦略

心・血管修復パッチ「シンフォリウム®」開発のキーマンに聞く「医師にしかできないサイエンス」とは

-

iPS細胞の実用化に向けた挑戦

京都大学iPS細胞研究財団

-

栄養学の新潮流「時間栄養学」とは? 私たちの健康を左右する、食事と体内時計の密接な関係に迫る!

-

CRISPR-Cas9の精度を飛躍的に高める「セイフガードgRNA」を開発した、九州大学川又助教の発想法

-

折り紙技術を駆使して宇宙から血管、さらに細胞にも活用。いつも自分で道を切り開いて歩み続ける研究者、繁富(栗林)准教授

-

「一回の決断で人生は終わるわけではない」

イスラエルのフードテック企業で活躍する杉崎麻友さん- 広がる研究キャリアの選択肢 -

-

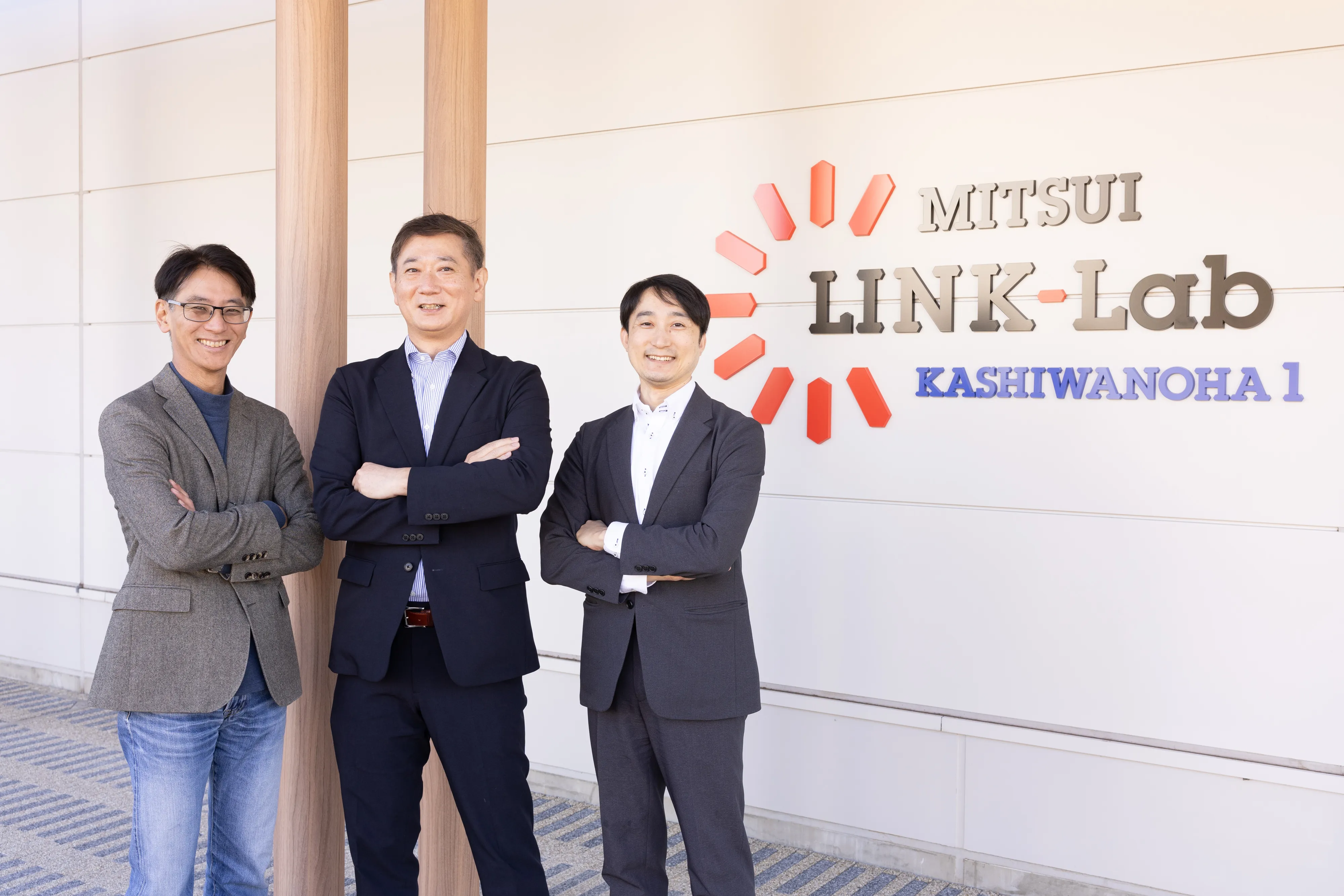

日本のライフサイエンスを世界へ!

スタートアップ支援から街づくりまで、研究を強力にバックアップするサイエンスコンシェルジュとは― 三井不動産 三井リンクラボ ―

-

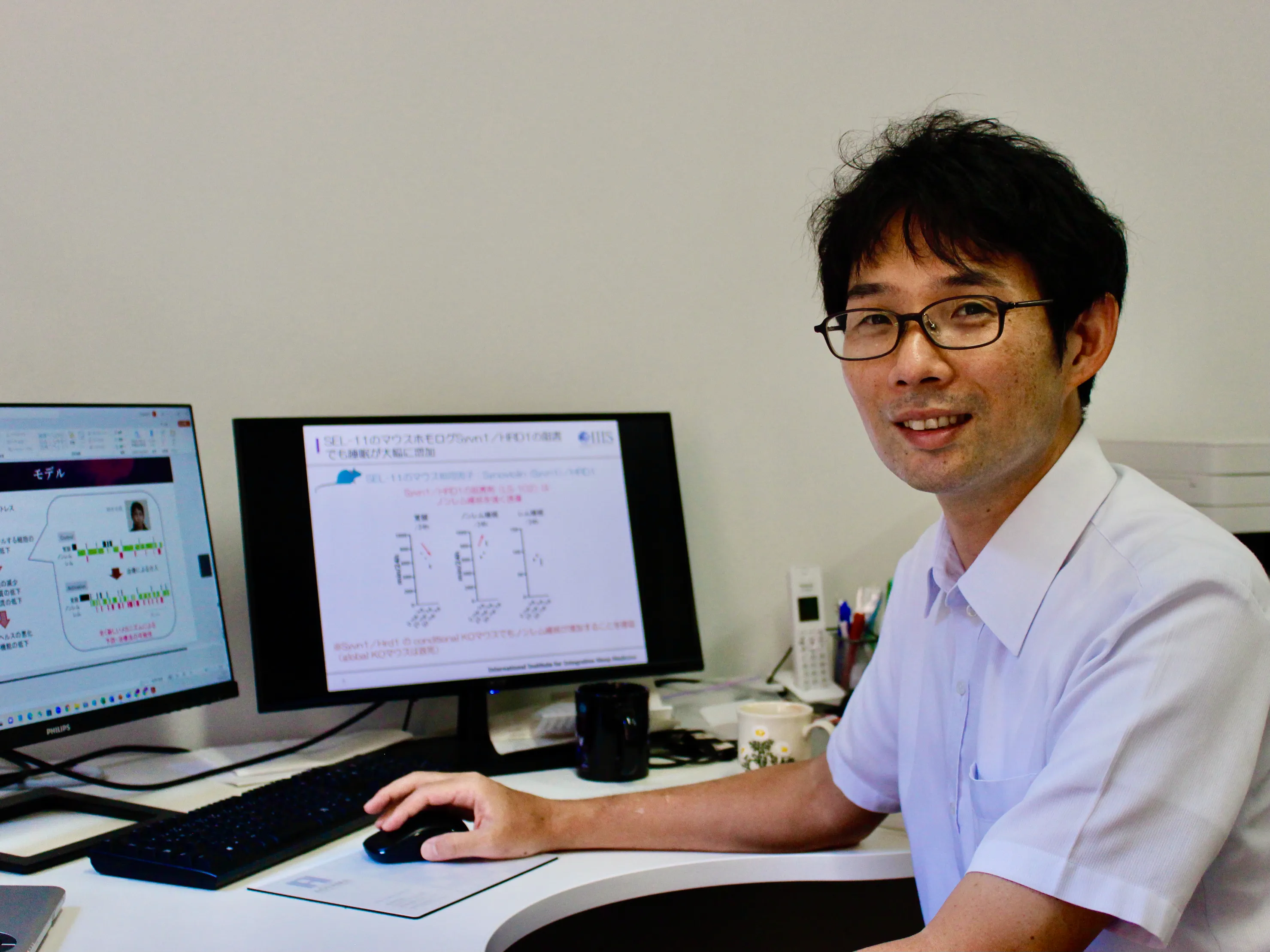

先入観や固定概念を捨てる!仮説を立てない実験アプローチで「疲労」と「眠り」のメカニズムを解明