リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

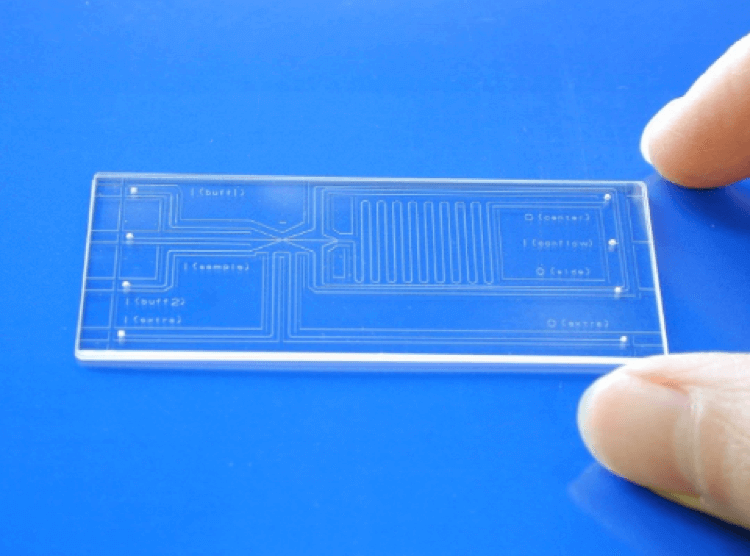

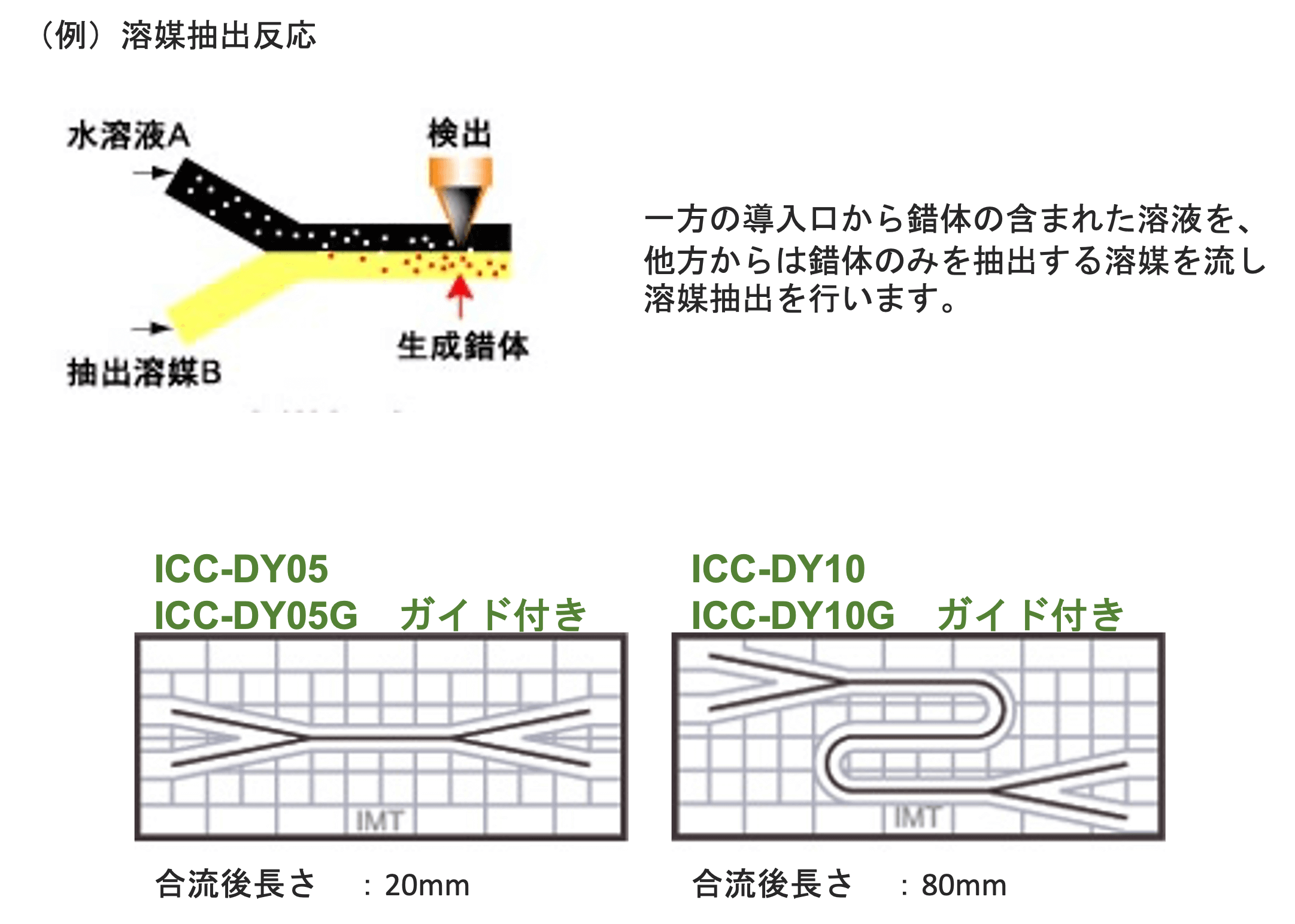

プレパラートサイズのガラス基板に、直径わずか数十~数百ミクロンの溝(チャンネル)を切ってつくられるマイクロ流路デバイス。チャンネル内の微小空間で溶液の混合、分離、検出、合成などさまざまな化学反応を行える画期的な装置です。このマイクロ流路デバイスを発明したのが、東京大学で特任教授を務める北森武彦氏。自ら化学の世界でイノベーションを起こした北森氏は、10年以上前から、日本の将来に強い危機感を抱いてきました。その理由は、日本の博士人材の枯渇にあります。博士こそはイノベーションを担う人材であると語る北森氏に、研究者としての自らの経歴と日本の将来を担う博士人材の重要性について伺いました。

顕微鏡下で化学反応が観察できたら面白い?

マイクロ流路デバイスの発明の経緯を教えてください。

北森:大学を出た後、日立製作所で原子力関係の研究を行っていました。万一の事故の際のモニタリングシステムの確立などが主なテーマです。原子炉内の水を分析して余計な物が含まれていたら故障だとわかるわけですが、汚染物質の濃度は非常に薄く、当時はその濃度の物質を分析できる技術がありませんでした。それで、レーザーを使った分析装置を開発し、その成果の一部で博士号を取りました。そのとき共同研究をしていた東大工学部に移ったのが始まりです。

マイクロ化学チップ。3cm×7cm程度のガラスに刻まれた流路の中でフラスコやビーカー、撹拌機などで行うのと同様の混合、合成、分離、抽出、検出などの反応を行える。

詳細については、過去記事をご参照ください。

手のひらに乗る化学工場。バイオ、医療など様々な分野に応用が期待されるマイクロ化学とは?

東大工学部では分析化学に取り組まれたそうですね。

北森:東大に助手として招かれ、最初に取り組んだ研究が、液体の高感度分析装置を創ることでした。装置の原理は、次のようなものです。まず液体にレーザー光を当てると、液中の分子が光を熱に変えます。すると温度が上昇して物質の屈折率が変わる。熱レンズ効果と呼ばれる現象ですが、屈折率が局所的に下がると凹レンズができるわけです。この原理を応用して液中にある蛍光を出さない全く普通の分子でも分子数の領域で測定が可能になりました。それまでは光る分子しか分析できなかったので、画期的な成果だったと思います。

企業から大学へ移ってどうでしたか。

北森:大学に来た当初は日立とのあまりに大きな環境の違いにとまどいました。違いとは、単刀直入にいえば、研究予算です。大学で使える予算は、日立時代のざっと20分の1ぐらいでした。分析装置をつくるためには顕微鏡が必須ですが、それを買う予算もない。だから学内を探してまわり、医学部で不要になったからと捨てられていた顕微鏡を拾ってきました。結果的にはこれが良かった。拾ってきた顕微鏡だから、少々手荒に扱って壊れたとしても、誰からも文句を言われたりしないはず。そうでなければ、顕微鏡の中にレーザー光を入れるなんて乱暴なことは、普通やれないでしょう。そこを思いきってやってみるとうまくいった。他にもいろいろありますけど、色収差たっぷりの古いのが良かった。

この装置開発が、次の発明につながっていったのですね。

北森:そのとおりです。測定対象は液体ですから、対物レンズの下に液体を持ってこなければならない。そこで考えたのがプレパラートに傷をつけるやり方です。傷をつけたところに試料を垂らし、その上にカバーグラスを載せてレンズの下に持っていくと観察できる。ただ観察のたびにいちいちガラスに傷をつけるのは、どうにも効率が良くない。思いついたのが単なる傷ではなく、ガラスにチャンネルをつくること、つまり現在のマイクロ流路デバイスのひな形のようなものです。チャンネルに入口と出口を複数つけておけば、観察のたびにいちいちカバーグラスを取り替える必要がなくなる。これが1993年頃のことでした。で、ひらめいたのが、複数の入口から異なる溶液を流路に入れるとどうなるんだと。もしかすると、化学反応を顕微鏡の下でリアルタイムで観察・測定できるのではないか。そんなことを実現できれば、面白いだろうなと。面白くないですか?

学問領域を一つ、新たに打ち立てる

実際に異なる溶液を混ぜてみた結果どうだったのでしょうか?

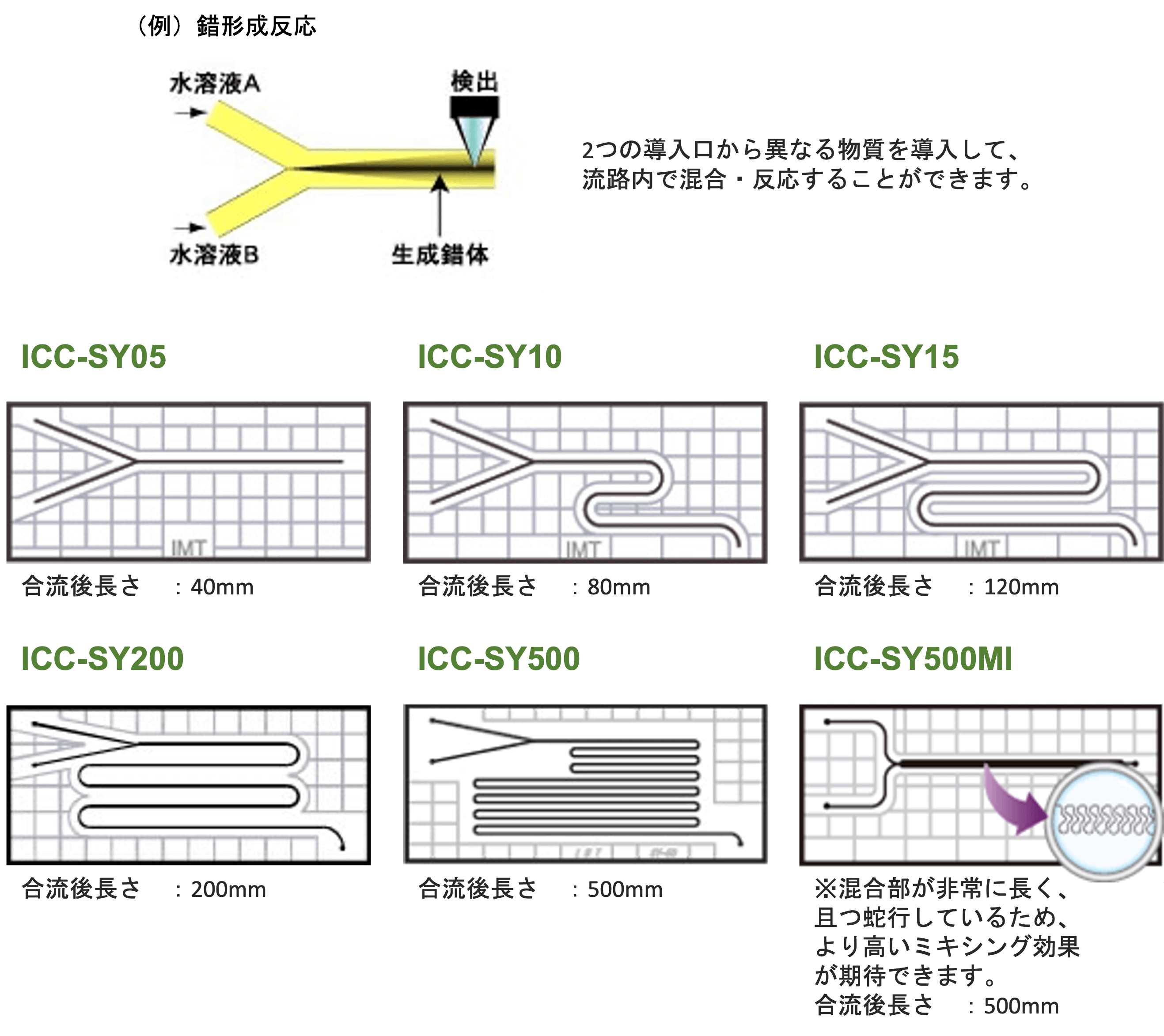

北森:混ざったら反応を起こすとわかっている2種類の溶液を入れると、予想通り反応が起こりました。では、混ざらない液体を混ぜようとするとどうなるのか。試してみると混ざらず、チャンネルの中を並行に流れました。例えば水と油を入れると、左右にきれいに並んで流れていく。この原理を応用すれば、水の中に溶け込んでいる分子を、油の中に抽出つまり精製できるはずです。試してみると、これもその通りになりました。このチャンネルの中ではさまざまな化学実験ができる。ミクロな化学実験室ができちゃう。こんな感じで新しい学問領域「マイクロフルイディクス(マイクロ流体工学)」が誕生してしまいました。結果論ですけど。

用途はいろいろ考えられそうですね。

北森:例えばチャンネルをY字型に構成すれば、A液とB液を混ぜて反応させられます。入れる溶液の数は2種類に限定する必要もない。複数の溶液を入れて、順番に化学反応を起こさせることも可能。これが我々が開発したマイクロ流路デバイスです。ただし、このレベルに到達するまでは相当な時間がかかりました。今でこそ、思い通りにマイクロファブリケーションやナノファブリケーションできる装置を揃えたクリーンルームがありますが、最初はプレパラートに溝を切るだけでも大変な作業でしたから。

装置開発はどのように実現したのでしょうか。

北森:私が所属していたのは応用化学科ですが、装置を作るために機械工学、応用先には農学や医学などあらゆる分野から人を集めてきました。まだ“学際”などという言葉もなかった時代とはいえ、多分野の協力が必要でした。チャンネルの流路一つを取ってみても、流路の表面処理で親水性・疎水性にすると流れが変わります。こうした表面処理の基礎技術も、一から開発していきました。最終的に流路の中で液体を思い通りにコントロールできるようになるまでに8年ぐらいがかかっています。それから研究室に専用のクリーンルームをつくり、先ほどの検出装置も発展させ、何から何まで全部自分たちで造りこんでいきました。そのプロセスでは“あぁでもない、こうでもない”と議論していましたが、でもこれが面白かった。一通り完成するまでには、最初のガラス切りから数えて20年はかかっているでしょう。その結果、今ではマイクロレベルからナノレベルへと微細化が進み、さらに可能性が広がっています。

科学者に憧れ、楽理家に寄り道して研究者へ

日立の研究所から東大へというキャリアは、まさに研究者そのものですね。

北森:子どもの頃から科学者にはなりたいと思っていたふしはあります。小学生時代に最も感動した話が、キュリー夫人の伝記でした。たしか絵本だったと思いますが、何度も繰り返し読んだ記憶があります。そもそも他の職業など何も知らない子どもですから、単純にキュリー夫人のようになりたいと思っていました。研究がなにかもよくはわかっていないながらも、とにかく人類がそれまで知らなかった何かを明らかにする仕事だったり、新しい何かを創る仕事だと思い、強くひかれたみたいですね。

子どもの頃の思いのままに進んでいかれたのですか。

北森:いえいえ、そうでもありません。高校生の頃には興味の対象がガラッと変わってしまい、何より突き詰めたかったのが音楽理論でした。音楽理論といってもあまり馴染みがないかもしれません。子どもの頃からピアノを習っていたのですが、先生が変わって音楽の構造や理論を教えてくれました。これにハマりました。音楽には長調や短調があり、一つの曲の中で転調を繰り返して音楽の表情を作っています。さらには調のない無調音楽、つまり現代音楽もあり、これが実は数学と物理の世界に近い話でした。

倍音と周波数の関係などは数理的といわれますね。

北森:そうですね、協和音や不協和音の関係ですよね。さらに現代音楽は、調を廃した12音音階で構成されていたりもする。シェーンベルクなどがその代表で、これに強烈な興味を覚えました。音楽関係に進んでも演奏家などにはなれないのがわかっていましたから、音楽理論いわゆる楽理を学びたいと思い、できたばかりの芸大楽理科の願書までもらってきました。勝算はありましたけれども、大先生と親に許してもらえなかった。何しろ楽理科を出ても就職などまったく考えられない時代でしたから。今はとても就職も良くて人気学科と聞いています。音楽はコンサートだけでなくいろいろなところで使われていて、応用音楽という分野もあるそうです。

それで東京大学教養学部の物理・数学コースに進まれたのですか。

北森:指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンが機械工学の出身、カール・ベームは元弁護士、だから楽理の道に進むのなら、物理・数学が好きなら理科系を学んでからも遅くはないと大先生に諭されて、理科系に進学しました。そのころは、オイルショックで実家の自動車工場の経営も苦しく、家業を手伝いながらの学生生活でした。そういう事情もあり、大学院にはいかず、就職先を探しました。拾ってもらったような感じで日立に入社できましたが、学部卒はほとんどいませんでしたね。原子力関係の研究でなんとか成果を出すことができ、博士号を取ったのが、ひとつの転機でした。博士を持っていないと研究の世界で転職は難しいよと指導教員の先生にも言われたのを覚えています。

日本に求められるイノベーション、その担い手となる博士

東大では後に工学部長と副学長を務められています。

北森:研究以外で当時の最重要テーマが「博士人材」でした。工学部の副学部長に就いたのが2008年で、この頃から博士問題に取り組んでいます。今から13年前の段階でも、日本の将来に対する強い危機感を持っていました。残念ながら日本の現状は、あの頃に危惧していたとおりになっています。この間の日本の“空走”は、日本の将来に大きく影響するでしょう。しかも日本では若者が減っていく。大学の国際化が遅れて海外から若い人が日本に来ない。博士人材が減るのと合わせて、ダブルパンチに見舞われるでしょう。

なぜ、そこまで博士人材が重要なのでしょうか。

北森:博士こそイノベーション人材だからです。イノベーションとは、新しい知識を活用して経済効果を産むプロセスです。単なる新しいアイデアというだけでは意味がなくて、経済効果にまで結びつけてこそイノベーションとなる。言い換えれば知識にバリュー、価値をつけて初めてイノベーションが成立する。ところが日本はイノベーションを起こすのが、実に下手です。

でも日本はそれなりに経済成長を遂げてきたのでは……?

北森:確かに高度経済成長により経済大国にはなりました。けれども、その過程で日本は、イノベーションをほとんど起こしていません。ひたすら“追いつき追い越せ”の一本槍でやってきた。これが明治以来変わらない、日本のスタイルです。維新後に西洋文明を取り入れて、何とか追いつこうとして工部大学校、つまり東京大学工学部の前身がつくられました。戦後も一貫して、欧米で開発された製品を「より良く・より安く」つくるやり方で成長してきた。ここにクリエイティビティはなく、新しい知識による新たな価値創造も行われなかった。その結果、世の中の社会システムがすべて「より良いものをより安くつくる」で最適化されてしまいました。例えば終身雇用もその一つでしょう。

どうすればよいのでしょうか?

北森:自分なりにずいぶん調べました。イノベーションが得意なのは、なんといってもアメリカです。アメリカにはイノベーション・エコシステムが備わっています。そのように社会が最適化されたのでしょうね。新しい技術やアイデアから、新たな価値を創造しようとするベンチャーがたくさんあり、その担い手は基本的にすべて博士たちです。博士でなければ、新たな知識を創り出すことは難しい。なぜなら、博士課程は、新たな知識を創造するためのトレーニングの場だからです。これまで世界の誰も知らなかった知を新たに人類に与えることができた人材、これが欧米でいうPh.D.ですから。

日本の未来はイノベーターにかかっている

日本での博士課程は、専門家を養成するという意味合いが強いように思いますのでだいぶ違いますね。

北森:修士2年、博士3年ぐらいで何かの専門家になれるなどと安易に考えるべきではありません。そうではなく、新しい知識を創出する訓練こそが本来の博士課程の意味です。その訓練を受けて初めて、ニュートンがかつて語ったように、これまでの知の巨人の肩の上に乗り、新たな風景を見ることのできる、イノベーターになれるのではないでしょうか。もう一つ大切なのは、そうして博士たちが創造したイノベーションを評価して買って市場を創るのも博士であること。これがアメリカのイノベーション・エコシステムの根幹です。訓練を受けた博士だからこそ、新しいアイデアが真のイノベーションにつながるかどうかを判断できる。

つまり博士は、イノベーションのエコシステムの原動力であるということですね。

北森:Ph.D.の層をどれだけ分厚くできるのかが、その国のイノベーションを左右します。博士たちのチームがベンチャー企業を立ち上げて10億ぐらいの市場づくりに成功すると、中規模クラスの企業がこのベンチャーをM&Aで買い取り100億ぐらいの市場に広げる。そこまで到達できればIBMクラスの大企業が買い取って、1000億クラスの市場に育て上げる。ただ・・・こうしたエコシステムが日本にはないので、正直なところ、学生に、博士になれなどと無責任には言いづらい。

それでも博士が、これからの日本を支える重要な人材であることに変わりはないわけですね。

北森:今、日本の若者が博士を目指してくれないと、この国がダメになるのはほとんど自明の理です。確かに手遅れになりかけてはいます。けれども、日本の大学にはまだまだ底力がある。世界の各地で若い人たちを教えてきた経験からすると、日本の大学生はもっと自信を持っていい。日本の大学の研究力の低下が度々話題になりますが、アジアの優秀な学生たちの多くは、いまでも、日本の大学院を評価し、日本で学びたいと考えてくれています。だから、そこで学んでいる人たちには、ぜひ博士を目指してほしい。Ph.D.は世界で自分を高く売るための資格です。博士課程とは、新しい知識を生み出すための、つまりイノベーターとなるためのトレーニング期間と考えればよい。この間に自分を徹底的に鍛える訓練に挑戦してほしい。その訓練は、間違いなく自分の価値を高めてくれるし、その価値は世界で通用します。活躍の場を日本に限定せず、グローバルに視野を広げるならば、やはりPh.D.を取得しておくとよいと思います。

北森武彦(きたもり たけひこ)

1955年、埼玉県生まれ。1980年3月、東京大学教養学部基礎科学科(物理・数学コース)卒業、同年4月より株式会社日立製作所エネルギー研究所研究員。1989年2月、工学博士、同年4月より東京大学工学部助手、同講師、助教授を経て1998年より教授、財団法人神奈川科学技術アカデミープロジェクトリーダーを兼任。2008年東京大学評議員、工学系研究科副研究科長、2010年同工学系研究科研究科長、工学部長、2010年東京大学副学長などを歴任。現在は台湾・国立清華大学 玉山栄誉講座教授、スウェーデン・ルンド大学 名誉客員教授、ベトナム国家大学・ハノイ自然科学大学 顧問ディレクター、東京大学 特任教授、マイクロ化学技研株式会社 最高技術顧問を兼務。(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)

<2021年10月19日開催>ライフサイエンス研究に役立つ

「マイクロ流路デバイスの現状と応用セミナー(無料)」

北森先生がご登壇されるセミナーを、

10月19日(火)14時00分~15時45分 オンラインでご視聴いただけます。

(要事前登録)

今回はライフサイエンス分野での応用事例を元に「サンプルが微量で実験が困難」「高い検出感度が必要」などにお悩みの研究者の方向けに、マイクロ流路デバイスが持つ様々な可能性についてご紹介いたします。

お申し込みは10月12日(火)までに株式会社バイオテック・ラボ 研究支援センター(research-kws@bioteclab.co.jp)までお申し込みください。

セミナー詳細はこちら

関連記事Recommend

-

独自のバイオインフォマティクス技術で、世界を変える酵素をデザインする

株式会社digzyme 代表取締役CEO 渡来 直生

-

スキンケアの疲労回復効果を検証!日常に取り入れる「疲労の科学」

~大阪公立大学健康科学イノベーションセンター~

-

「子どもたちを心臓の再手術から救いたい」――。思いを叶えるために根本教授が採ったユーザーイノベーション戦略

心・血管修復パッチ「シンフォリウム®」開発のキーマンに聞く「医師にしかできないサイエンス」とは

-

iPS細胞の実用化に向けた挑戦

京都大学iPS細胞研究財団

-

栄養学の新潮流「時間栄養学」とは? 私たちの健康を左右する、食事と体内時計の密接な関係に迫る!

-

次のパンデミックに備え、社会により貢献できる研究を目指して 慶應義塾大学医学部 感染症学教室 南宮 湖

臨床と研究をつなぎ国際保健に活かす「フィジシャン・サイエンティスト」を実践

-

CRISPR-Cas9の精度を飛躍的に高める「セイフガードgRNA」を開発した、九州大学川又助教の発想法

-

折り紙技術を駆使して宇宙から血管、さらに細胞にも活用。いつも自分で道を切り開いて歩み続ける研究者、繁富(栗林)准教授

-

「一回の決断で人生は終わるわけではない」

イスラエルのフードテック企業で活躍する杉崎麻友さん- 広がる研究キャリアの選択肢 -

-

日本のライフサイエンスを世界へ!

スタートアップ支援から街づくりまで、研究を強力にバックアップするサイエンスコンシェルジュとは― 三井不動産 三井リンクラボ ―